1. 서 론

2. 재료 및 방법

2.1 공시재료

2.2 실험방법

3. 결과 및 고찰

3.1 안료 분석

3.2 아교포수 한지의 강도 특성

3.3 안료 채색 한지의 강도 특성

3.4 실체현미경 관찰

4. 결 론

1. 서 론

불화는 불교회화(佛敎繪畵)의 줄임말로서, 불교의 세계관이나 부처의 모습을 표현한 그림이다. 불화는 삼국시대부터 예배와 존숭의 대상이 되어 왔으며, 시대적 특징과 함께 변화되어 왔다. 고려 시대는 불교의 황금기라 불리는 귀족불교였으며, 조선 시대에 접어들면서 숭유억불 정책으로 예불이 간소화되어 실내에서 법회가 이루어지게 됨에 따라 법당 내에 걸리는 탱화가 성행하게 되었다. 그러나 많은 전란과 화재로 인하여 수많은 탱화가 전소되었다. 현존하는 불화는 고려 불화와 조선 불화이며, 이는 전통 회화 문화유산으로서 보존해야 할 가치가 크다. 17-8세기의 조선 불화들은 대부분 불전 내에 걸려져 있어 보존 환경이 열악하며, 바탕재와 안료층의 박락, 변색 등으로 열화되었다.1)

전통 불화의 채색기법은 아교포수된 바탕재 위에 안료와 전색제를 혼합하여 바탕재에 고착시키는 작업으로 이루어진다. 불화에 사용된 바탕재는 비단, 삼베, 면, 한지 등으로 다양하게 사용되었다. 그 중 한지는 그림이 그려지는 바탕재로 사용되거나 비단, 삼베, 면 바탕재로 그려진 그림의 뒷면에 배접지로 사용되었기 때문에 가장 많이 사용된 재료이다. 한지는 닥나무 수피의 인피섬유와 닥풀로 제조하여 보존성이 우수한 중성지이나, 불화에 사용된 한지는 교착제와 안료의 영향으로 인해 열화가 진행된다.

한지는 친수성이며 다공성 소재이기 때문에 안료를 정착시키기 위해서는 아교포수 처리가 필수적이다. 교반수 제조에 사용되는 아교는 친수성이기 때문에 아교에 소수성을 부여하기 위해 백반을 첨가하여 사용한다. 교반수 제조 시 아교를 과다 사용하면 종이의 유연성이 저하되며, 아교량이 적으면 접착이 잘되지 않는다. 백반을 과다 사용하면 백반의 황산이온은 종이 내에 존재하는 수분과 결합하여 셀룰로오스의 산촉매 가수분해를 일으켜 셀룰로오스 사슬의 중합도를 저하시키고 종이를 산화시킨다.2)

불화 채색에 사용된 무기안료는 진사(HgS), 석록[Cu2 (OH)2CO3], 석청[Cu3(CO3)2(OH)2], 석황(As2S3), 연백[2PbCO3·Pb(OH)2] 등 금속산화물로 이루어져 있다.7) 금속산화물의 종류에 따라 차이가 있으나 금속산화물은 바탕재의 산화에 영향을 미친다. 현전하는 불화의 채색 중 석록이 사용된 부분에서 그림의 열화가 진행되어 찢김이나 터짐 등의 손상이 나타난 것을 확인할 수 있다. 이러한 손상은 제작 시 사용된 교반수와 채색 안료가 세월의 흐름으로 인해 열화되면서 강도가 저하된 것으로 판단된다. 불화 채색 기법으로 제작된 시편의 인장강도를 측정함으로써 강도 저하에 영향을 미치는 중요한 요인을 찾을 수 있을 것으로 사료된다. 따라서 불화 문화유산의 전통 채색기법에 대한 과학적 실험연구가 시급한 실정이나, 지금까지 불화 문화유산의 연구는 도상적 특징 및 화기, 화사 등에 관한 미술사적 연구가 집중적으로 이루어져 왔다. 최근 들어서 불화 문화유산에 사용된 안료의 과학적 분석이 이루어지고 있으며, 이를 바탕으로 불화 문화유산 복원, 회화 보존처리 시 사용하는 교반수 및 전색제 농도와 안료 채색 기법에 관한 과학적 실험연구가 선행되어야 한다. 안료 채색기법의 열화촉진시험을 통해 인장강도를 측정한 결과를 문화유산 보존처리 및 복원에 적용한다면 문화유산이 훼손되는 것을 방지할 수 있으며, 문화유산의 원형보존에 기여할 수 있을 것으로 사료된다.

본 연구는 불화 문화유산의 채색 안료의 종류에 따른 손상 원인을 분석하기 위하여 불화의 바탕재 중 가장 많은 비중을 차지하는 한지를 사용하여 아교포수 후 천연 석채 진사, 석록, 석청, 석황과 연백 채색 시편을 제작하였다. 아교와 백반의 혼합비에 따른 교반수 및 채색 안료의 종류가 인장강도에 미치는 영향을 평가하기 위하여 촉진열화시험을 실시하고 결과를 비교분석하였다.

2. 재료 및 방법

2.1 공시재료

2.1.1 공시한지

전통한지 제조법인 외발뜨기로 초지한 홑지를 사용하였으며, 20 × 20 cm 크기로 재단하여 아교포수하였다. 공시한지의 특성을 Table 1에 나타냈다.

Table 1.

The properties of Hanji

2.1.2 아교 및 백반

아교는 펠릿 형태의 소아교(播州粒膠, 鳳凰, Japan)와 백반[KAl(SO4)2·12H2O, Samhyunpharm, Korea]를 사용하였다.

2.1.3 안료

국내의 K사에서 제조된 천연 석채 진사, 석록, 석청, 석황과 연백을 사용하였다. Table 2에 공시안료의 특성을 나타냈다.

Table 2.

The list of pigments

| Name | Particle size number | Chemical composition |

| Malachite | # 11 | Cu2CO3(OH)2 |

| Azurite | # 12 | Cu3(CO3)2(OH)2 |

| Cinnabar | # 14 | HgS |

| Orpiment | # 11 | As2S3 |

| Lead white | - | 2PbCO3ㆍPb(OH)2 |

2.2 실험방법

2.2.1 교반수 제조

아교 농도 1.0%, 1.5%, 2.0%(w/w), 백반 농도는 아교 대비 4.0%, 6.0%, 8.0%, 10.0%(w/w)로 하였다. 아교를 냉수에 6시간 침지한 다음 65°C에서 중탕 용해하여 아교수를 제조하였다. 증류수에 백반을 용해하여 반수를 제조하고, 아교수와 반수를 혼합하여 교반수를 제조하였다. 각 시편 교반수의 아교와 백반 첨가량의 혼합비를 Table 3에 나타냈다.

Table 3.

Preparation of glue and alum sizing solution

2.2.2 아교포수 방법

공시 한지 시료에 각각의 교반수를 1회 도포하였으며, 포수 시 교반수의 온도를 25°C로 유지하였다. 도포 시 한지의 폭(20 cm)과 동일한 너비의 평붓을 사용해 한지의 발촉방향(LD: Laid direction)으로 한 번에 도포하였다.

2.2.3 안료 조제 및 도포방법

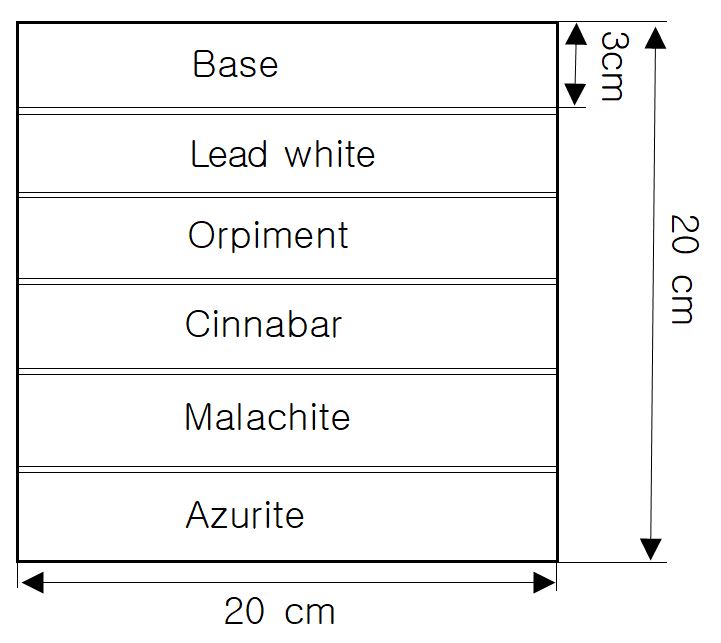

전색제는 아교수 농도 3.0% (w/w)로 조제 하였다. 안료와 아교수의 배합비율은 1:3으로 하여 아교포수 처리된 한지에 Fig. 1에 나타낸 방법으로 각각 3회 칠하였다. 채색에는 균일한 도포가 가능하도록 폭 3 cm 평붓을 이용하여 채색한 후 실내 건조하였다.

2.2.4 안료 분석

천연 석채 진사, 석록, 석청, 석황과 연백 안료를 입도분석하였다.

입도분석은 레이저 회절(Laser Diffraction)법을 적용하여 ISO 13320에 의거하여 입도분석기(Masterizer 3000, Malvern, U.K.)를 이용하여 실시하였다. 천연 석채 진사, 석록, 석청, 석황과 연백 안료 1 g을 증류수 50 mL에 넣어 초음파분산기(Sonosmasher, Ulsso Hitech, Korea)를 이용하여 1분 동안 1회 분산시킨 시료를 분석에 사용하였다. 입도분포값은 Dv(10), Dv(50), Dv(90)값으로 입도분포가 10%, 50%, 90%되는 지점의 입도값과 가장 많은 빈도수를 갖는 크기를 나타내는 Mode값을 사용하였다. Span값은 시료의 분포폭을 나타내는 값이며 다음 식에 의거하여 산출하였다.

천연 석채 진사, 석록, 석청, 석황과 연백 안료의 표면을 FE-SEM(Gemini 560, Zeiss, Germany)을 이용하여 관찰하였고, SEM-EDS를 이용하여 성분분석을 실시하였다.

2.2.5 인공열화

습식열화는 항온항습장치(성찬과학, SC-THSC252R1, 252L)를 이용하여 80°C, RH 65%(KS M ISO 5630-3에 의거)에서 14일, 30일 동안 실시하였다.

2.2.6 아교포수 및 안료 채색 한지 강도 측정

열화 전후 아교포수 한지와 채색한지 시료를 편사방향(CD, Chain direction) 15 mm, 발촉방향(LD, Laid direction) 80 mm으로 제조하여 KS M ISO 187에 의거 하여 23±1°C, 상대습도 50±2%에서 24시간 조습시킨 후 인장강도시험기(IDM MTC-100 Vertical universal tensile tester, España)를 KS M ISO 1924-3에 의거하여 인장강도를 3회 반복하여 측정하였다. 전통한지는 발 위에서 앞물질을 한 후 좌우로 흔들어 옆물질을 반복하여 지층을 형성하기 때문에 발촉방향과 편사방향의 강도 차이가 있다. 편사방향에 비해 발촉방향의 강도가 높은 특성을 가지기 때문에 교반수와 안료채색의 붓질 및 인장강도 측정방향을 발촉방향으로 선정하였다.

2.2.7 현미경 관찰

시료의 표면 상태는 실체현미경(HS300U, Alphasystec, Korea)을 사용하여 ×200의 배율로 관찰하였다.

3. 결과 및 고찰

3.1 안료 분석

한지에 채색층을 형성하는 안료 입자의 크기가 클수록 한지의 표면과 안료 입자 간의 접착 면적이 좁으며, 촉진열화 시 습기로 인해 박락되기 쉽다. 안료 입자의 크기가 작을수록 바탕재와 안료층의 접착 면적이 넓기 때문에 큰 입자에 비해 안정적인 채색층을 형성할 수 있으나, 한지에 공극이 많을 경우 안료 입자가 한지의 공극 사이로 빠져나오거나 번짐현상이 나타나게 된다. 따라서 안료의 입도는 교반수 및 전색제의 농도와 함께 채색층 형성에 영향을 미친다.

채색 안료의 천연 석채 진사, 석록, 석청, 석황과 연백 평균 입도를 측정한 결과를 Fig. 2에 나타냈다.

진사의 평균 입도는 최대 13.10 µm에서 최소 2.46 µm의 평균 입도를 나타내며, Mode값은 7.66 µm이다. 석록의 평균 입도는 최대 20.00 µm에서 최소 4.56 µm의 평균 입도를 나타내며, Mode값은 13.90 µm이다. 석청의 평균 입도는 최대 42.60 µm에서 최소 14.20 µm의 평균 입도를 나타내며, Mode값은 28.10 µm이다. 석황의 평균 입도는 최대 26.10 µm에서 최소 3.63 µm의 평균 입도를 나타내며, Mode값은 18.90 µm이다. 연백의 평균 입도는 최대 12.30 µm에서 최소 3.14 µm의 평균 입도를 나타내며, Mode값은 6.85 µm이다. 평균 입도는 연백과 진사가 작게 나타났으며, 석청과 석록이 크게 나타났다. 연백과 진사는 입자크기가 작기 때문에 아교포수 및 전색제의 농도가 충분할 경우 안정적인 채색층 형성이 가능할 것으로 판단되었다. 석청과 석록의 경우 입자크기가 크고, 바탕재와 안료 입자의 접착면적이 적기 때문에 연백과 진사에 비해 바탕재에서 채색이 분리되는 박락현상이 가속화될 것으로 판단되었다.

분급도는 Span값으로 분포가 좁을수록 작은 값을 가지며 입자크기의 균일도를 나타낸다. 진사, 1.63, 석록 1.34, 석청 1.09, 석황 1.82, 연백 1.41로 나타났다. 진사, 석록, 석청, 석황은 천연 광물성안료로 분쇄 수비하여 입자크기별로 분리하여 사용하기 때문에 입자가 작을수록 분급도를 미세하게 분리하기 어렵다. 따라서 진사와 석황의 경우 입자크기가 작기 때문에 미세입자의 범위가 넓게 차지하고 있어 입자크기가 균일하지 않는 경향을 보였으며, 석록과 석청의 경우 입자크기가 크기 때문에 입도분포 범위가 좁게 나타난 것으로 판단되었다.

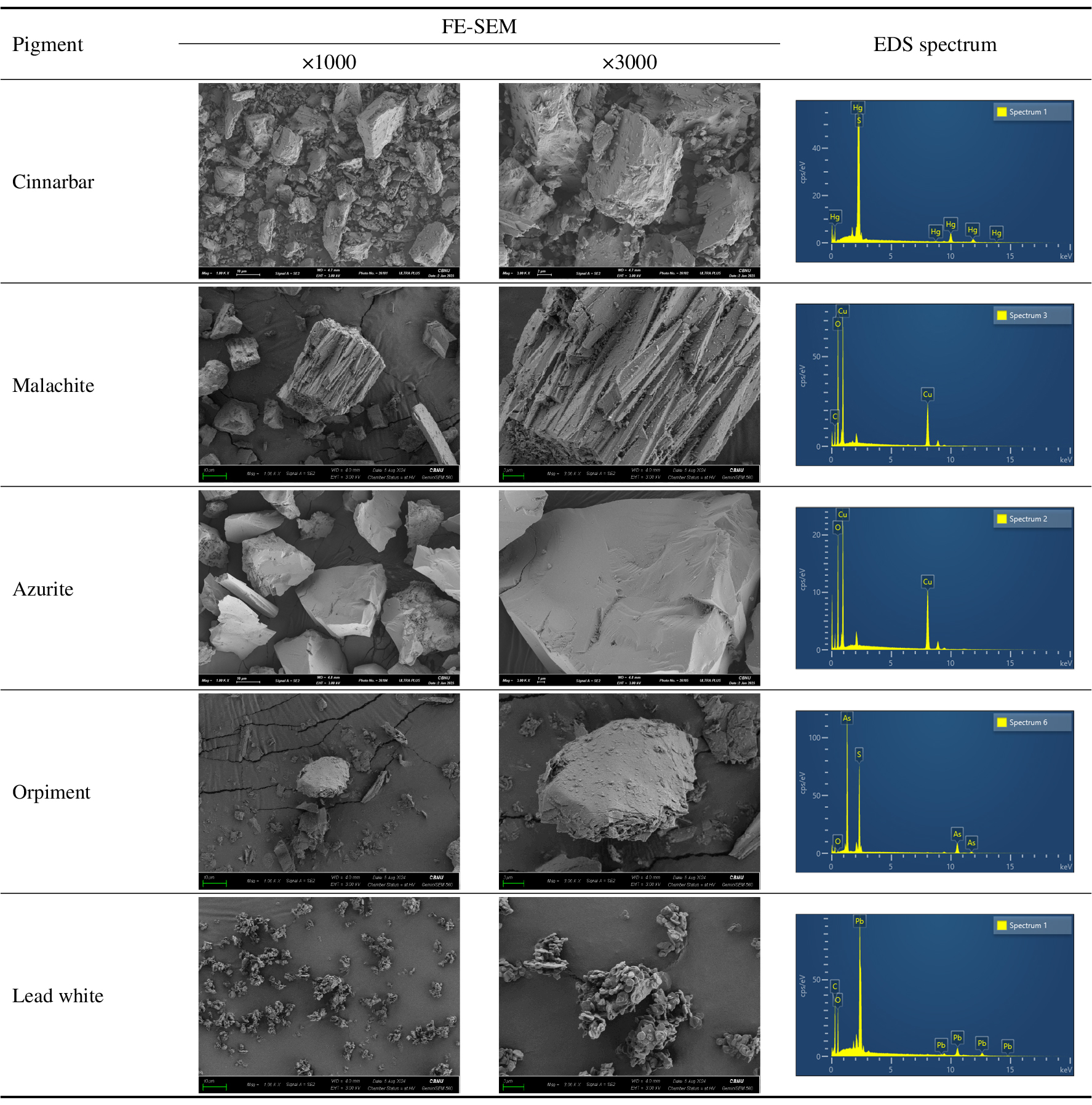

FE-SEM 및 SEM-EDS의 진사와 석록, 석청, 석황, 연백 안료의 입자 형태 및 성분을 분석한 결과를 Fig. 3에 나타냈다.

진사, 석록, 석청, 석황은 천연광물을 분쇄하여 사용하기 때문에 입자 크기가 불규칙하게 나타났으며, 쪼개짐 등의 흔적이 관찰되었다. 인공 무기안료인 연백의 경우 입자 크기가 작으며, 둥근 판상 입자가 층상으로 응집된 형태로 관찰되었다.

EDS 분석결과 불화 채색에 사용된 진사, 석록, 석청, 석황, 연백 등의 무기안료의 화학성분을 확인할 수 있었다. 진사의 경우 Hg의 함량이 84.63 wt.%, S의 함량이 15.37 wt.% 검출되었다. 석록의 경우 Cu의 함량이 68.48 wt.%, O가 67.44 wt.%, 석청의 경우 Cu의 함량이 63.47 wt.%, O가 36.53 wt.% 검출되었다. 석황은 As의 함량이 85.94 wt.%, S이 23.74 wt.%로 검출되었다. 연백은 Pb의 함량이 65.97 wt.%, O가 15.15 wt.% 검출되었다. 석록과 석청의 Cu 성분이 주변환경의 수분과 결합하여 열화가 진행되면서 한지의 주성분인 셀룰로오스를 산화시키며,4) 연백의 Pb은 습기에 의해 산화되어 PbO2이 생성되어 흑변할 수 있다.5)

3.2 아교포수 한지의 강도 특성

아교포수 시 사용된 교반수의 아교와 백반 첨가량에 따른 한지의 인장지수 및 열화실험에 따른 인장강도 감소율을 Table 4에 나타냈다.

Table 4.

Variations in tensile index of Hanji after gluing according to glue and alum mixing ratio by accelerated aging

| Sample | Tensile index (Nm/g) | D.R. (%) | ||

| Wet thermal aging (day) | ||||

| Control | 14 | 30 | ||

| G1A4 | 4.70 | 4.05 | 3.96 | 15.74 |

| G2A4 | 5.89 | 4.82 | 4.38 | 25.64 |

| G3A4 | 5.35 | 3.76 | 2.57 | 51.96 |

| G1A6 | 4.21 | 4.35 | 3.08 | 26.84 |

| G2A6 | 4.31 | 4.28 | 3.92 | 9.05 |

| G3A6 | 4.79 | 4.42 | 4.10 | 14.41 |

| G1A8 | 3.79 | 3.55 | 3.56 | 6.07 |

| G2A8 | 5.08 | 3.66 | 3.94 | 22.44 |

| G3A8 | 3.91 | 4.63 | 3.02 | 22.76 |

| G1A10 | 4.66 | 3.87 | 3.82 | 18.03 |

| G2A10 | 4.37 | 4.65 | 4.45 | ‒1.83 |

| G3A10 | 3.80 | 4.85 | 3.55 | 6.58 |

아교포수 한지의 인장강도는 1.0% 아교수와 백반 4.0% 교반수, 1.5% 아교수와 백반 8.0% 및 2.0% 아교수와 백반 10.0% 교반수에서 인장강도가 높게 나타났다. 인장강도가 낮게 나타난 교반수의 비율은 1.0% 아교수와 백반 6.0%, 8.0%이며, 2.0% 아교수와 백반 10.0% 교반수로 포수 처리한 것으로 나타났다. 이는 아교 대비 백반 첨가량이 많아 젤라틴 성분이 가수분해되어 아교의 점착성이 감소하여 인장강도가 낮게 나타난 것으로 판단되었다. 교반수의 아교 첨가량이 적고, 백반 첨가량이 많을수록 인장강도가 낮게 나타났으며, 아교 첨가량이 많고, 백반 첨가량이 적을수록 인장강도가 높게 나타났다.

열화가 진행됨에 따라 아교포수된 한지의 인장강도가 감소하는 경향을 나타냈다. 아교와 백반의 첨가량이 많을수록 인장강도는 불량하였다. 인장강도 감소율은 아교 대비 백반 첨가량이 높은 교반수로 아교포수 처리한 한지에서 높게 나타났다. 이는 백반의 황산이온이 종이의 산화를 초래한 것으로 판단되었다.

3.3 안료 채색 한지의 강도 특성

안료 채색 한지의 인장강도는 아교포수 시 사용된 교반수의 아교와 백반의 혼합비와 채색 안료의 종류에 따라 다르게 나타났다.

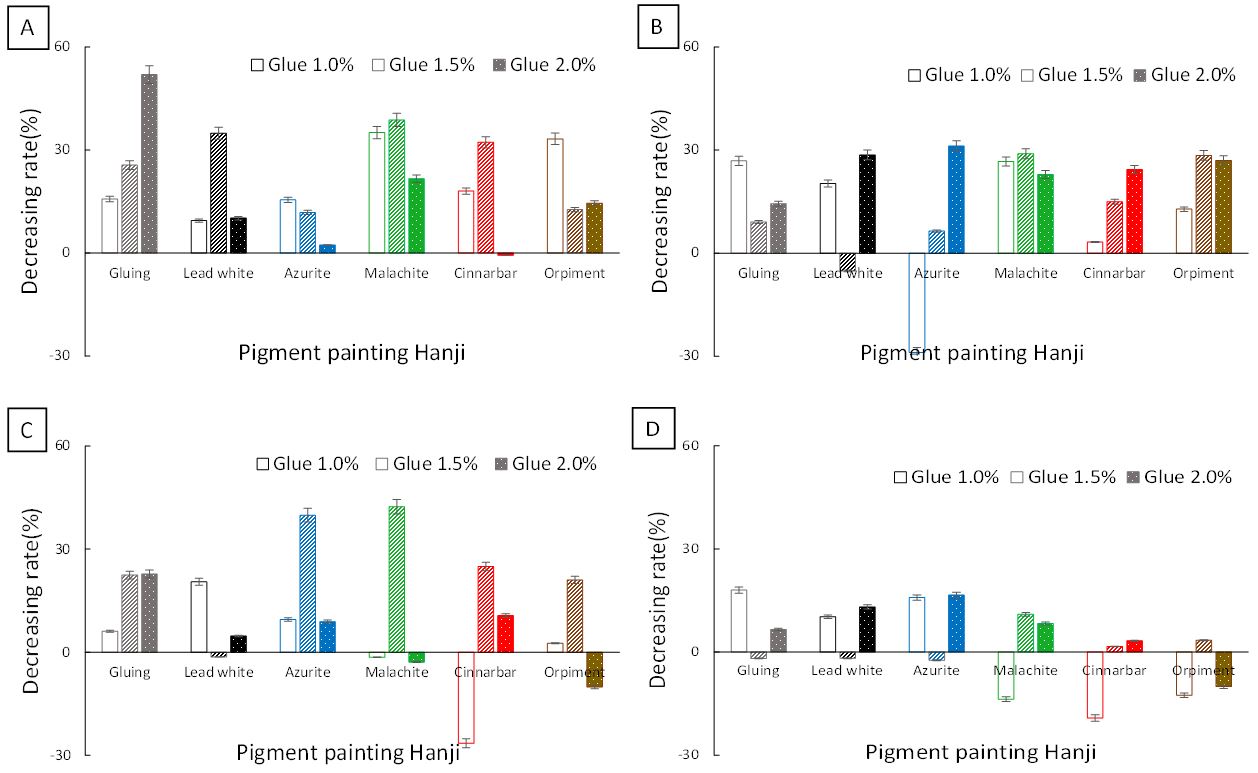

한지에 1.0%, 1.5%, 2.0% 아교수에 아교 대비 백반 4.0%, 6.0%, 8.0%, 10.0%를 혼합한 교반수로 각각 1회 아교포수 후 전색제로 3.0% 아교수를 사용하여 진사, 석록, 석청, 석황, 연백을 채색하여 인장강도를 측정한 결과를 Fig. 4와 Table 5에 나타냈다.

Table 5.

Variations in tensile index of pigment painting Hanji by accelerated aging목

| Sample | Aging time (day) | Tensile index (Nm/g) of pigment painting Hanji | ||||

| Lead white | Azurite | Malachite | Cinnarbar | Orpiment | ||

| G1A4 | Control | 5.50 | 5.62 | 5.47 | 5.64 | 5.62 |

| 14 | 5.01 | 4.91 | 4.97 | 5.14 | 5.05 | |

| 30 | 4.98 | 4.75 | 3.55 | 4.62 | 3.75 | |

| D.R. (%) | 9.45 | 15.48 | 35.10 | 18.09 | 33.27 | |

| G2A4 | Control | 7.08 | 5.83 | 5.03 | 6.79 | 5.20 |

| 14 | 4.64 | 4.60 | 3.72 | 5.04 | 4.76 | |

| 30 | 4.61 | 5.14 | 3.08 | 4.60 | 4.54 | |

| D.R. (%) | 34.89 | 11.84 | 38.77 | 32.25 | 12.69 | |

| G3A4 | Control | 5.79 | 4.75 | 5.17 | 5.22 | 5.79 |

| 14 | 5.82 | 5.01 | 3.98 | 5.03 | 5.17 | |

| 30 | 5.20 | 4.64 | 4.05 | 5.25 | 4.95 | |

| D.R. (%) | 10.19 | 2.32 | 21.66 | ‒0.57 | 14.51 | |

| G1A6 | Control | 4.93 | 4.88 | 5.29 | 4.95 | 4.53 |

| 14 | 3.41 | 4.24 | 6.55 | 4.39 | 4.21 | |

| 30 | 3.93 | 6.29 | 3.88 | 4.79 | 3.95 | |

| D.R. (%) | 20.28 | ‒28.89 | 26.65 | 3.23 | 12.80 | |

| G2A6 | Control | 5.81 | 5.93 | 5.15 | 5.82 | 5.48 |

| 14 | 4.73 | 3.99 | 4.08 | 5.00 | 4.12 | |

| 30 | 6.11 | 5.55 | 3.66 | 4.95 | 3.92 | |

| D.R. (%) | ‒5.16 | 6.41 | 28.93 | 14.95 | 28.47 | |

| G3A6 | Control | 6.68 | 7.16 | 7.77 | 7.12 | 7.67 |

| 14 | 4.80 | 5.59 | 5.57 | 5.09 | 5.41 | |

| 30 | 4.77 | 4.93 | 5.99 | 5.39 | 5.60 | |

| D.R. (%) | 28.59 | 31.15 | 22.91 | 24.30 | 26.99 | |

| G1A8 | Control | 5.02 | 4.73 | 4.13 | 4.38 | 4.18 |

| 14 | 4.29 | 4.70 | 4.61 | 4.90 | 4.48 | |

| 30 | 3.99 | 4.28 | 4.19 | 5.54 | 4.07 | |

| D.R. (%) | 20.52 | 9.51 | ‒1.45 | ‒26.48 | 2.63 | |

| G2A8 | Control | 6.59 | 7.50 | 7.11 | 7.10 | 6.32 |

| 14 | 5.37 | 4.26 | 4.05 | 4.49 | 4.50 | |

| 30 | 6.68 | 4.51 | 4.10 | 5.33 | 4.99 | |

| D.R. (%) | ‒1.37 | 39.87 | 42.33 | 24.93 | 21.04 | |

| G3A8 | Control | 6.78 | 6.72 | 5.93 | 5.90 | 5.74 |

| 14 | 6.72 | 6.53 | 6.38 | 6.36 | 5.98 | |

| 30 | 6.46 | 6.12 | 6.10 | 5.27 | 6.32 | |

| D.R. (%) | 4.72 | 8.93 | ‒2.87 | 10.68 | ‒10.10 | |

| G1A10 | Control | 4.76 | 5.86 | 4.46 | 4.95 | 4.62 |

| 14 | 5.04 | 5.12 | 4.93 | 5.30 | 4.55 | |

| 30 | 4.27 | 4.93 | 5.07 | 5.90 | 5.20 | |

| D.R. (%) | 10.29 | 15.87 | ‒13.68 | ‒19.19 | ‒12.55 | |

| G2A10 | Control | 4.97 | 4.66 | 4.82 | 4.93 | 4.63 |

| 14 | 4.64 | 4.48 | 4.62 | 3.99 | 4.74 | |

| 30 | 5.06 | 4.77 | 4.29 | 4.85 | 4.47 | |

| D.R. (%) | ‒1.81 | ‒2.36 | 11.00 | 1.62 | 3.46 | |

| G3A10 | Control | 5.09 | 4.71 | 3.96 | 4.88 | 4.07 |

| 14 | 5.08 | 4.69 | 4.09 | 4.62 | 4.75 | |

| 30 | 4.42 | 3.93 | 3.63 | 4.72 | 4.48 | |

| D.R. (%) | 13.16 | 16.56 | 8.33 | 3.28 | ‒10.07 | |

* D.R. : Decreasing rate after 30-day accelerated aging treatment.

한지에 아교수 1.0%와 1.5%에 백반 4.0%, 6.0%, 8.0%를 혼합한 교반수와 아교수 2.0%에 아교 대비 백반 6.0%, 8.0%, 10.0%을 혼합한 교반수로 아교포수한 경우 아교포수 한지에 비해 채색한지의 인장강도가 높게 나타나는 경향을 보였다. 이는 채색 시 첨가된 전색제에 따른 것으로 판단되었다. 그 중 인장강도가 높게 나타난 교반수 혼합비는 아교수 1.5%에 아교 대비 백반 6.0%와 8.0%를 혼합한 교반수이며, 촉진열화 처리 시 인장강도 감소율도 높게 나타났다. 인장강도가 낮게 나타난 교반수의 혼합비는 아교수 2.0%와 아교 대비 백반 10.0%를 혼합한 교반수로, 이는 아교와 백반을 적정 농도 이상으로 사용하여 종이의 유연성이 떨어지고 백반으로 인한 산화로 인해 인장강도가 낮게 나타난 것으로 판단되었다. 촉진열화 처리 시에도 유사한 경향을 보였다.

아교수 2.0%에 아교 대비 4.0% 백반을 혼합한 교반수로 아교포수한 경우 아교포수 한지와 채색한지의 인장강도의 차이가 미미하였다. 아교포수 및 채색 시 첨가된 아교수의 양이 균형을 이루어 안정적으로 나타난 것으로 판단되었다. 촉진열화 처리 시 아교포수 한지와 석록 채색 시편의 인장강도 감소율이 높게 나타났으나, 전반적으로 다른 교반수의 비율에 비해 인장강도 감소율이 낮은 경향을 나타냈다.

아교수 1.0%와 1.5%에 아교 대비 10% 백반을 혼합한 교반수로 아교포수한 경우 인장강도가 낮게 나타났으며, 아교포수 한지에 비해 채색 한지의 인장강도 차이가 크지 않았다. 촉진열화 처리 시 인장강도 감소율이 크게 나타나지 않았다.

석록과 석청으로 채색한 한지의 경우 교반수의 아교와 백반의 비율에 관계없이 촉진열화 처리 시 인장강도 감소율이 가장 높게 나타났다. 석청과 석록의 구리염 성분은 아미노산의 글라이신, 아스파라트산 및 글루탐산에 영향을 주어 아미노산의 결정을 손상시켜 석청과 석록 입자를 둘러싼 아교막을 열화시킨 것으로 판단되며,3) 주변 환경의 수분과 결합하여 열화가 진행되면서 구리 성분과 교반수의 백반에서 나온 산과 함께 한지의 주성분인 셀룰로오스를 열화시키는 촉매역할을 하여 섬유질을 약하게 만든 것으로 판단되었다.2,4)

진사와 연백으로 채색한 한지의 경우 석청, 석록, 석황에 비해 인장강도가 높게 나타났으며, 촉진열화 처리 시 인장강도 감소율도 낮게 나타났다. 진사의 수은과 연백의 납 성분은 구리 성분에 비해 셀룰로오스 열화에 영향을 크게 미치지 않는 것으로 판단되었다. 구리 성분을 포함한 석록과 석청은 열화에 취약하였고, 연백과 진사는 안정적인 특성을 보였다.

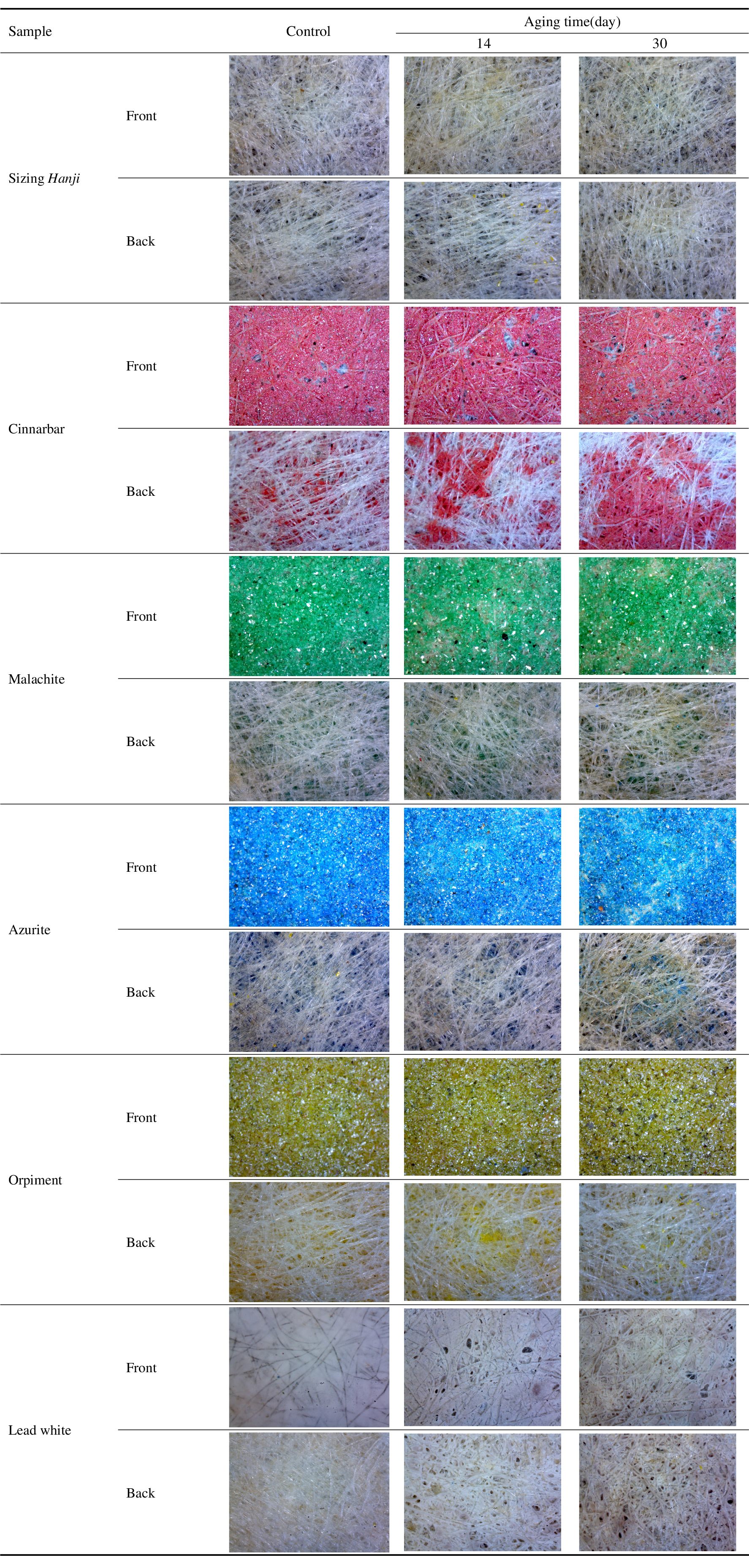

3.4 실체현미경 관찰

아교수 1.5%에 아교 대비 8.0% 백반을 혼합한 교반수로 아교포수한 한지와 진사, 석록, 석청, 석황, 연백 안료로 채색한 한지를 촉진열화 처리하여 실체현미경으로 관찰한 결과를 Fig. 5에 나타냈다.

진사로 채색한 한지의 경우 닥섬유 사이에 안료가 충진되었으며, 한지의 공극이 다 메워지지 않은 부분에 진사 채색이 한지 뒷면으로 베어나오는 부분이 관찰되었다. 촉진열화 처리 시 아교가 열화되어 채색이 뒷면으로 베어나오는 부분이 열화 전에 비해 더 많이 관찰되었다. 이는 진사의 입자크기가 작기 때문에 나타난 결과로 판단되며, 채색 시 고농도의 아교수를 사용하는 것이 필요할 것으로 사료되었다. 진사 채색 뒷면 닥섬유의 변색은 나타나지 않은 것으로 보아 진사의 수은 성분이 셀룰로오스 열화에 미치는 영향은 크지 않은 것으로 판단되었다.

석록과 석청, 석황으로 채색한 한지의 경우 앞면에 채색층이 잘 형성되었으며, 뒷면으로 채색이 베어나오지 않았다. 촉진열화 처리 시 아교가 열화되어 앞면 채색층을 형성하였던 석록과 석청, 석황의 작은 입자들이 뒷면으로 빠져나온 것이 관찰되었다. 또한 석황으로 채색한 한지 뒷면의 닥섬유는 변색이 나타나지 않았으나, 석록과 석청으로 채색한 한지 뒷면의 닥섬유는 황색화된 것이 관찰되었다. 이러한 결과는 셀룰로오스가 산과 구리 성분으로 인해 산화되어 카르복실기 등에서 발색단이 형성되어 황색화된 것으로 강도 저하에 영향을 준 것으로 판단되었다. 석록, 석청을 채색할 경우 한지의 열화에 영향을 미치지 않는 백토나 호분으로 바탕칠을 한 후 채색하는 것이 필요할 것으로 판단되었다.

연백으로 채색한 한지의 경우 닥섬유 사이에 안료가 충진되어 표면에 공극이 드러나지 않게 잘 메워진 모습이 관찰되었다. 촉진열화 처리 시 아교가 열화되어 닥섬유와 연백 채색이 분리되었으며, 연백은 산화되어 이산화납(PbO2)이 생성되어 흑변되었으나5) 닥섬유의 변색은 나타나지 않았다. 연백은 다른 백색에 비해 착색력과 은폐력이 뛰어나며6) 입자 크기가 작고 응집력이 높아 바탕의 공극을 메우는데 도움이 되었을 것으로 판단되었다. 또한 석록이나 석청에 비해 셀룰로오스 열화에는 직접적으로 영향을 미치지 않기 때문에 불화의 바탕칠7) 및 조선시대의 초상화 배채 부분에도8) 사용된 것으로 판단되었다.

4. 결 론

불화 제작 시 채색 안료의 종류에 따른 한지의 인장강도는 그림의 보존성을 판단할 수 있는 중요한 요인이다. 채색 안료에 따른 한지의 인장강도를 평가하기 위하여 한지에 아교포수 후 천연 석채 진사, 석록, 석청, 석황과 연백 채색 시편을 제작하여 촉진열화시험을 실시하고 결과를 비교분석하였다.

아교포수 한지의 인장강도는 도포되는 아교의 양이 증가할수록 인장강도가 높게 나타나 한지의 강도 향상에 기여한 것으로 판단되었다. 촉진열화 처리 시 인장강도 감소율은 아교 대비 백반 첨가량이 높은 교반수로 아교포수 처리한 한지에서 높게 나타났다.

아교포수 한지에 비해 채색 한지의 인장강도가 높게 나타나는 경향을 보였다. 촉진열화 처리 시 고농도 아교수와 고농도 백반을 혼합한 교반수, 저농도 아교수와 고농도 백반을 혼합한 교반수의 경우 인장강도가 불량하게 나타났으며, 이는 백반의 황산이온이 종이의 산화를 초래한 것으로 판단되었다. 고농도 아교수와 저농도 백반을 혼합한 교반수의 경우 아교포수 한지와 채색한지의 인장강도 차이는 미미하였으며, 촉진열화 처리 시 인장강도가 우수하였다.

안료 채색 한지는 촉진열화 처리 시 아교가 열화되어 한지 뒷면에 안료 입자가 베어나오는 현상이 나타났으며, 입자 크기가 작을수록 가속화되는 경향이 나타났다. 채색 한지의 인장강도는 연백, 진사, 석황에 비해 석록과 석청이 불량한 것으로 나타났으며, 인장강도 감소율도 높게 나타났다. 석록과 석청의 구리 성분은 산과 함께 셀룰로오스를 산화시켜 강도저하에 영향을 준 것으로 판단되며, 연백, 진사, 석황은 석록과 석청에 비해 한지의 열화에 영향을 미치지 않는 것으로 판단되었다.

불화 문화유산의 열화는 교반수의 백반 및 석록과 석청의 구리 성분이 주변환경의 습기에 의해 열화가 지속적으로 진행되는 것으로 판단되었다. 따라서 불화 복원 및 보존처리 시 교반수 혼합비는 고농도 아교수와 저농도 백반을 사용하는 것이 좋으며, 석록과 석청에 의한 열화를 방지하기 위해서는 채색 전에 백토나 호분 등의 안료로 바탕칠을 한 후 채색하는 것이 필요할 것으로 사료되었다.