1. 서 론

2. 재료 및 방법

2.1 공시재료

2.2 실험 방법

3. 결과 및 고찰

3.1 채색 처리 한지 물성 평가

3.2 채색 재료의 종류에 따른 한지의 열화 거동

3.3 아크릴 물감 농도에 따른 한지의 열화 거동

4. 결 론

1. 서 론

한지는 닥나무(Broussonetia kazinoki Siebold) 인피 섬유를 주원료로 만들어지는 한국 전통 종이로, 오랜 세월 동안 기록, 회화, 공예 재료 등으로 사용되며 그 뛰어난 활용성과 다재 다능함을 인정받아 왔다. 또한, 한지는 시간이 지나도 본래의 모습과 특징을 오래도록 유지하여 다양한 문화유산을 보존하는 데 중요한 역할을 했을 뿐만 아니라, 최근에는 문화재 수복 및 복원 작업에 널리 사용되고 있다.1) 이처럼 우수한 내구성과 보존성에 더해 독특한 질감과 자연적인 미적 가치를 지니고 있어, 현대 회화에서도 여전히 바탕재로 많이 활용되며 전통과 현대를 잇는 예술적 매개체로의 가치를 이어가고 있다.

전통 동양화에서는 주로 한지를 바탕재로 사용하고 먹을 주요 재료로 활용해 왔다.2) 따라서 전통 동양화 관점에서의 열화 연구는 주로 먹을 재료로 사용하여 이루어져 왔다. Jang 등3)은 송연먹, 유연먹, 액상 먹을 전통한지와 개량한지에 도포한 후 습식 및 광열화를 실시하여 열화에 따른 한지의 물성 변화를 비교 분석하였다. 그 결과 개량한지, 아교포수 처리, 액상 먹 도포 시료가 전통 한지, 아교포수 미처리, 송연먹 및 유연먹 도포 시료에 비해 열화에 따른 물성 변화가 더 큰 것으로 나타났다. Nam 등4)은 전통 석채안료와 현대 길상안료를 우교, 녹교, 토교로 포수한 한지와 화선지에 도포한 후 가속열화를 실시하여 색상 견뢰도와 열화 특성을 조사하고 전통한지와 전통 석채안료가 가장 우수한 열화 안정성을 보였다고 보고하였다.

동양화단에서는 앞서 언급된 전통재료 외에도 선명한 색감과 다채로운 발색을 제공하는 파스텔, 유화, 아크릴 물감 등 다양한 채색 재료에 대한 관심이 커지고 있다. 서양화에서 주로 사용하던 채색 재료는 회화용으로 특화된 두꺼운 종이와 적층된 판지에 사용되어 왔지만,5) 이를 한지에 적용하려는 하는 시도는 최근 들어 점점 증가하고 있다. 그러나 이러한 재료들이 도포된 한지의 열화 안정성에 관한 연구는 거의 이루어진 바가 없다. 또한, 한지의 내구성은 외부 환경 요소인 공기, 빛, 온도 등에 의해 영향을 받을 수 있으며, 원료 섬유의 화학적 순도와 첨가제의 종류 및 양에 따라서도 달라질 수 있다.6) 그러나 이러한 요소들이 현대 채색 재료와 결합되었을 때 한지에 미치는 영향에 대한 연구 역시 전무하다. 채색이 이루어진 한지는 작품으로서 오랜 시간 안정성을 가지고 유지되어야 작품의 가치가 더욱 커질 수 있다. 새로운 채색 재료에 대한 요구가 증가함에도 불구하고, 새로운 재료가 도포된 한지의 안정성에 대한 과학적 연구가 이루어지지 않았기 때문에 현대 동양화의 가치 평가, 소장, 보존하는 연구의 발전이 저해받고 있다.

따라서, 본 연구에서는 현대 동양화에서 주로 시도하고 있는 채색 재료가 한지의 열화 거동에 미치는 영향을 구명하고자 하였다. 이를 위해 전통 재료인 먹과 현대 재료인 아크릴 물감, 튜브 물감, 분채를 미술 전공자들이 주로 사용하는 두 종류의 한지에 도포한 후 습식 및 건식 인공열화를 실시하고, 한지의 광학적, 기계적, 표면화학적 특성을 평가하여 열화 방법과 한지의 종류, 채색 재료의 종류에 따른 열화 거동을 비교 분석하였다. 이를 통해 전통적인 재료뿐만 아니라 현대 회화 재료와 결합된 한지의 열화 거동을 이해하는 데 필요한 기초 자료를 제공하고자 하였다.

2. 재료 및 방법

2.1 공시재료

2.1.1 공시한지

미술 전공자들이 실제로 많이 사용하는 한지인 2합 장지를 선정하고, 그 원료 구성에 따른 차이를 분석하기 위해 본 실험에서는 두 종류의 한지를 사용하였다. 하나는 태국닥 100%로 만든 합장지(150 cm × 213 cm 크기)로 이후 한지 A(Hanji A)로 표기하였으며, 다른 하나는 태국닥 80%와 국산 피닥 20%를 혼합한 합장지(140 cm × 200.5 cm 크기)로 이후 한지 B(Hanji B)로 표기하였다. 이 한지들은 각각 40 cm 폭으로 절단하고 무작위로 시료를 추출하여 실험에 사용하였다. Table 1은 열화 및 채색 처리 전 한지 A와 한지 B 원지의 물리적 특성을 나타낸 것이다.

Table 1.

Properties of non-treated Hanji

2.1.2 채색 재료

본 실험에서는 채색 재료로 동양화 전공자들과 작가들이 주로 사용하는 먹물, 아크릴 물감, 튜브 물감, 분채를 선정하여 실험에 이용하였다. 먹물은 일본 O사에서 제조된 시판 먹물을 사용하였다. 아크릴 물감은 미국 G사에서 제조된 시판 제품을 사용하였으며, 튜브 물감은 한국 S사에서 제조된 한국화용 시판 제품을 사용하였다. 분채는 일본 K사에서 제조된 수간분채를 사용하였다. 아크릴 물감, 튜브 물감, 분채는 모두 푸른색을 사용하였다. 추가로, 아교는 일본 B사에서 제조된 소아교를 사용하였으며, 명반 또한 같은 회사의 제품을 사용하였다.

2.2 실험 방법

2.2.1 채색 재료 도포 시료의 제조

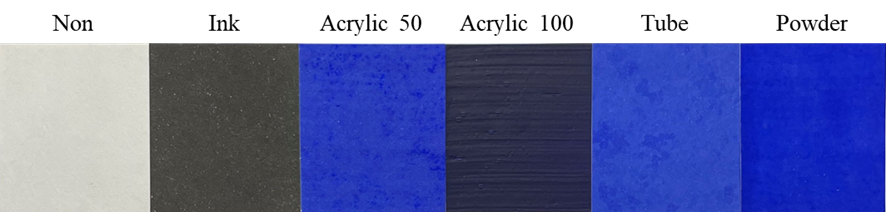

먹물은 정제수를 이용하여 20% 농도로 희석하여 사용하였고, 아크릴 물감은 정제수와 1:1 비율로 희석한 것과 원액을 각각 사용하였다. 이후 원액 아크릴 물감은 Acrylic 100으로 표기하고, 주로 사용하는 희석 아크릴 물감은 Acrylic 또는 Acrylic 50으로 표기하였다. 튜브 물감도 동일하게 정제수와 1:1 비율로 희석하여 도포하였다. 분채의 경우 동양화에서 적용하는 방법과 같이 우선 한지를 아교포수처리한 후 분채를 도포하였다. 즉, 아교 20 g와 명반 1.2 g으로 제조된 약 2% 농도의 교반수를 먼저 1회 도포하고, 24시간 건조 후 추가로 한 번 더 도포하였다. 그 후 6% 농도의 아교수 200 mL와 분채 50 g을 혼합하여 도포하였다. 모든 채색 재료에 대해 동일하게 20 cm × 20 cm 크기로 재단된 한지에 폭 20 cm 이상의 평붓을 사용하여 한 방향으로 도포하였다. 아크릴 물감 원액은 동양화 전공자 및 작가들이 더 많이 사용하는 한지 B에만 도포하여 아크릴 물감 농도에 따른 한지의 열화 거동을 살펴보았다. Fig. 1은 제조된 시료의 표면을 보여주고 있다.

2.2.2 인공 열화

인공 열화는 습식 열화와 건식 열화 두 가지 방식으로 진행되었다. 습식 열화는 KS M ISO 5630-3 기준에 따라 항온항습기(HB-105LP, Hanbaek Scientific Co., Korea)를 이용하여 80±0.5°C, 65±2% RH 조건에서 1일, 3일, 7일, 14일 동안 진행하였고, 건식 열화는 KS M ISO 5630-1 기준에 따라 오븐을 사용하여 105±2°C에서 동일한 기간 동안 진행하였다.

2.2.3 원지 및 채색 처리 한지의 물성 평가

모든 시료는 항온항습실(23.0±1.0°C, 상대습도 50.0±2.0%)에서 24시간 조습처리한 후 물성 평가를 실시하였다. 두께와 평량은 각각 KS M ISO 534 및 KS M ISO 536에 따라 측정하였다. 한지 원지 및 채색 처리 한지의 열화에 따른 광학적 특성 변화를 평가하기 위해 색차계(Elrepho, L&W, Sweden)를 사용하여 CIE Lab 색공간에서 채색 처리가 되지 않은 한지 뒷면의 L*, a*, b* 값을 측정하였으며, 다음 식을 통해 색차 ΔE를 계산하였다.

where,

∆E: Total color difference

ΔL*: Difference in L* (Lightness)

Δa*: Difference in a* (Redness and greenness)

Δb*: Difference in b* (Yellowness and blueness)

Table 2와 같이 시료의 색상 변화가 임상적으로 어떻게 인지될 수 있는지를 평가하기 위해 색차 ΔE를 Eq. [2]에 따라 NBS(National Bureau of Standards) 단위7)로 변환하여 나타내었다.

Table 2.

National Bureau of Standards (NBS) method for representing color differences

| Degree of sensory perception | ΔE NBS units |

| 0.0 - 0.5 | Trace |

| 0.5 - 1.5 | Slight |

| 1.5 - 3.0 | Noticeable |

| 3.0 - 6.0 | Appreciable |

| 6.0 - 12.0 | Much |

| > 12.0 | Very much |

백색도(brightness)는 KS M ISO 2470-1에 의거하여 채색되지 않은 뒷면에 대해 측정하였다. 채색 물감에 따라 색상이 다르기 때문에 광학적 성질은 채색이 안 된 뒷면에 대해 평가하였다.

한지 원지 및 채색 처리 한지의 열화에 따른 인열강도와 내절도는 각각 KS M ISO 1974와 KS M ISO 5626에 따라 측정하였으며, 내절도는 1 kgf 하중을 가하여 평가하였다. 한지 원지 및 채색 처리 한지의 열화에 따른 표면화학적 특성 변화를 평가하기 위해, KS M ISO/TS 14778에 따라 채색 처리를 하지 않은 한지의 뒷면에서 물 접촉각을 측정하였다. 모든 물성 평가는 5회 반복 측정하여 그 평균 값을 산출하였다.

3. 결과 및 고찰

3.1 채색 처리 한지 물성 평가

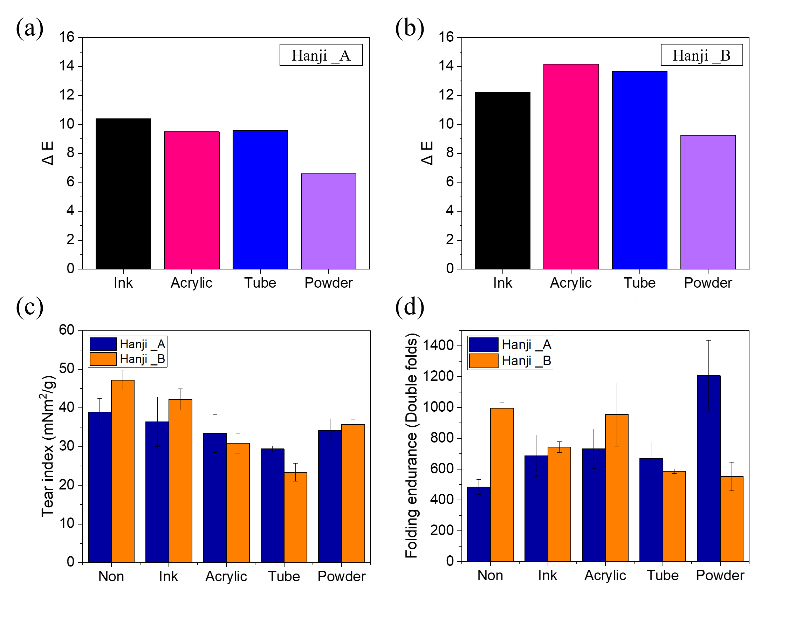

Fig. 2는 열화 전 채색 처리 한지의 물리적 특성을 나타낸 것이다. 채색 처리를 하지 않은 한지 뒷면의 광학적 특성을 측정한 결과, 한지의 종류와 관계없이 채색 재료가 한지 뒷면으로 투과되면서 먹 시료는 검은색을 띄었고, 아크릴 물감, 튜브 물감, 분채 시료는 마이너스의 b*값을 가지며 파란색을 나타냈다. 이때, 분채 시료는 상대적으로 투과되는 정도가 적어 현대 채색 재료 중에서 b*값의 절대값이 가장 낮았고, 모든 채색 처리 시료 중 색차 역시 가장 낮았다 (Fig. 2a, 2b). 또한, 열화 전 한지 A와 한지 B의 채색 처리 후 무처리 시료에 대한 색차는 채색 재료의 종류와 관계없이 한지 A보다 한지 B에서 더 높게 나타났다. 이는 한지 A보다 한지 B의 밀도가 더 낮고, 공극률이 더 높기 때문인 것으로 판단된다.

채색 처리 한지의 기계적 특성을 측정한 결과, 한지의 섬유 구성 차이와 관계없이 채색 처리로 의해 인열지수가 감소하였다. 이때 국산닥이 혼합된 한지 B는 태국닥으로만 구성된 한지 A보다 채색 전, 먹, 분채 시료에서 인열지수가 더 높았으나, 아크릴 물감과 튜브 물감 시료에서는 한지 A에서 인열지수가 더 크게 나타났다. 이러한 결과는 한지의 섬유 구성 성분과 채색 재료의 종류에 따라 기계적 물성에 미치는 영향이 다름을 보여준다. 채색 처리 중에서는 튜브 물감이 가장 낮은 인열지수를 보였다. 내절도의 경우, 한지의 종류에 따라 채색 처리의 양상이 다르게 나타났다. 한지 A의 경우 낮았던 원지의 내절도가 채색 처리에 의해 오히려 증가된 결과를 보인 반면, 원지의 내절도가 한지 A에 비해 약 두 배 높았던 한지 B의 경우 채색 처리에 의해 내절도가 감소하였다. 한지 B가 한지 A에 비해 높은 공극률을 가지고 있어 채색 재료의 종이 내 침투 정도가 상이하며, 이는 강도에도 영향한 것으로 사료된다. 채색 재료가 종이 내부로 침투가 더 많이 발생한 한지 B에서 전반적으로 한지의 내절도가 감소한 것으로 보인다. 특히 분채 시료의 경우, 한지 B에서 모든 시료 중 가장 낮은 내절도를 보인 반면, 한지 A에서는 다른 시료보다 약 39% 이상의 높은 내절도를 보였다. 이는 바탕재의 흡습성을 억제하는 아교포수로 인해 공극률에 따른 재료의 침투 차이가 더 크게 달라져 한지의 종류에 따른 내절도 차이가 명확히 나타난 것으로 판단된다. 내절도는 재료의 유연성, 결합 등에 의해 영향을 받는데, 이러한 결과는 채색 원료에 포함된 바인더의 함량 및 이들의 분포와 연결성 등 다양한 인자에 의해 영향을 받기 때문으로 판단된다. 이처럼 한지의 섬유 구성과 채색 재료의 종류에 따라 한지의 기계적 특성에 미치는 영향이 달라지므로, 원하는 특성을 고려하여 적절한 조합을 선택하는 것이 중요할 것으로 보인다.

채색 처리가 되지 않은 한지 뒷면의 접촉각을 측정한 결과, 열화 방법, 한지의 종류, 채색 재료와 관계없이 액적이 즉시 흡수되어 접촉각을 측정할 수 없었으며, 이로부터 원지인 한지의 표면화학적 성질이 친수성임을 알 수 있었다.

3.2 채색 재료의 종류에 따른 한지의 열화 거동

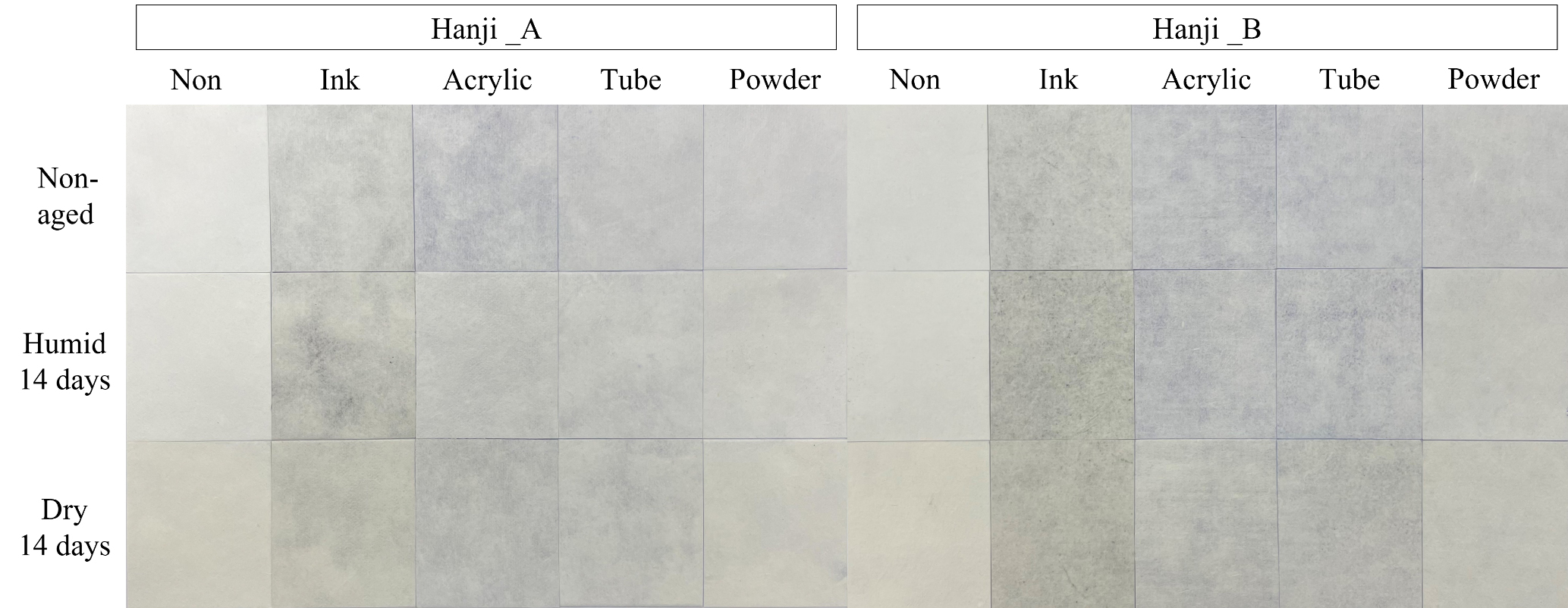

3.2.1 원지 및 채색 처리 한지의 광학적 특성

14일 동안 습식 및 건식 열화를 진행한 한지 원지 및 채색 처리 한지의 뒷면 모습이 Fig. 3에 제시되어 있다. 열화 방법, 한지의 종류, 그리고 채색 재료에 관계없이 14일 열화 후 황변 현상이 관찰되었으며, 습식 열화보다 건식 열화에서 이러한 변화가 더 두드러지게 나타나는 것을 육안으로 확인할 수 있었다. 14일 동안 습식 및 건식 열화를 진행한 한지 원지 및 채색 처리 한지 뒷면의 색상과 색차를 Table 3에 제시하였다. 열화 방법, 한지의 종류, 그리고 채색 재료에 관계없이 열화 시간이 증가함에 따라 황색도를 나타내는 b*값은 모두 증가하고, 적색도를 나타내는 a*값은 감소했으며, 밝기를 나타내는 L*값은 거의 변하지 않았다. 백색도는 소폭 감소하였다. 이때, a*값, b*값, 백색도의 경우 3일까지 변동 폭이 두드러진 뒤 7일부터는 다소 안정화되는 양상을 나타냈다. 14일 습식 열화된 한지 B의 아크릴 및 튜브 물감 시료는 다른 시료들과 달리 -b*값과 +a*값을 나타내어 파란색과 초록색에 가까운 색상을 띠었으며, 색차 또한 14일 열화 시료 중 가장 낮아 열화에 따른 색상 변화가 가장 적었다. 또한, 14일 습식 열화된 한지 A에서는 먹 시료가, 14일 건식 열화된 한지 A에서는 무처리 시료가 가장 큰 색차를 보였고, 한지 B에서는 14일 습식 및 건식 열화 모두에서 분채가 가장 큰 색차를 나타냈다. 그러나 채색 처리 시료의 색차는 무처리 시료와 유사할 뿐만 아니라, 채색 재료에 따른 차이는 시각적으로 구분이 어려울 정도로 작았다. 따라서 채색 처리의 유무와 종류는 열화로 인한 한지의 색상 변화에 미치는 영향이 크지 않은 것으로 보인다.

Table 3.

Optical properties of Hanji treated with color materials after accelerated aging for 14 days

|

Color material | Base paper | Aging Condition | L* | a* | b* | ΔE* | NBS | Clinical Considerations | Brightness |

| Non | Hanji _A | Humid | 96±0.1 | -1.0 | 5.6±0.2 | 2.6 | 2.4 | Noticeable | 84.6±0.3 |

| Dry | 95.6 | -1.5±0.1 | 8.2±0.2 | 5.2 | 4.8 | Appreciable | 78.8±0.2 | ||

| Hanji _B | Humid | 96.2 | -0.9 | 4.8±0.1 | 2 | 1.8 | Noticeable | 84.2±0.2 | |

| Dry | 95.5 | -1.4±0.1 | 7.7±0.2 | 5 | 4.6 | Appreciable | 79.1±0.2 | ||

| Ink | Hanji _A | Humid | 87.9±0.9 | -1.2±0.1 | 3.3±0.4 | 3.2 | 2.9 | Noticeable | 68.4±2.8 |

| Dry | 88.8±1.5 | -1.6±0.2 | 4.3±0.5 | 4.5 | 4.1 | Appreciable | 69±3.2 | ||

| Hanji _B | Humid | 83.7±1.7 | -0.9±0.1 | 2.2±0.3 | 2.4 | 2.2 | Noticeable | 61.4±2.9 | |

| Dry | 83.9±2.2 | -1.3±0.1 | 3.3±0.4 | 3.5 | 3.2 | Appreciable | 60.6±3.9 | ||

| Acrylic | Hanji _A | Humid | 89.6±0.6 | -0.4±0.3 | 0.7±0.8 | 2.7 | 2.5 | Noticeable | 73.8±1.6 |

| Dry | 89.6±1.3 | -1.1±0.2 | 2.9±0.6 | 5.1 | 4.7 | Appreciable | 72.1±2.2 | ||

| Hanji _B | Humid | 84±2.3 | 1.0±0.5 | -3.4±1.4 | 1.4 | 1.3 | Slight | 68.1±2.9 | |

| Dry | 84.9±0.9 | -0.1±0.4 | 0.3±1.2 | 5 | 4.6 | Appreciable | 65.9±1.2 | ||

| Tube | Hanji _A | Humid | 89.4±1.5 | -0.4±0.2 | 0.4±0.8 | 2.6 | 2.4 | Noticeable | 75.1±3.4 |

| Dry | 88.6±1.5 | -0.2±0.2 | 2.8±0.8 | 5.1 | 4.7 | Appreciable | 70.4±3.1 | ||

| Hanji _B | Humid | 85.2±2.1 | 1.3±0.8 | -3.2±1.8 | 1.7 | 1.6 | Noticeable | 68.6±3.5 | |

| Dry | 85.9±2.4 | -0.5±0.3 | 0.5±0.9 | 5.2 | 4.8 | Appreciable | 67.8±3.9 | ||

| Powder | Hanji _A | Humid | 91.3±0.4 | -0.7±0.2 | 1.6±0.6 | 2.6 | 2.4 | Noticeable | 77.9±0.8 |

| Dry | 91.3±0.6 | -1.4±0.2 | 4.1±0.8 | 5.1 | 4.7 | Appreciable | 74.6±1.2 | ||

| Hanji _B | Humid | 88.7±0.3 | -0.4±0.1 | 0.5±0.5 | 2.8 | 2.6 | Noticeable | 73.1±0.3 | |

| Dry | 88.7±0.4 | -1.2±0.2 | 3.0±0.5 | 5.4 | 5.0 | Appreciable | 70.3±0.5 |

건식 열화의 경우, 모든 한지 종류와 채색 재료에서 3일 열화까지는 습식 열화보다 급격하게 광학적 특성이 변화하였지만, 그 이후에는 완만한 경향을 보였다. 14일 동안 습식 및 건식 열화를 진행한 결과, 한지 A는 한지 B에 비해 색차 값이 수치상 다소 더 큰 편이었으나, 그 차이는 육안으로 구분하기 어려울 정도로 미미했다. 따라서 20%의 섬유 종류 차이는 한지의 열화에 따른 색상 변화에 크게 영향을 미치지 않는 것으로 판단된다.

3.2.2 원지 및 채색 처리 한지의 기계적 특성

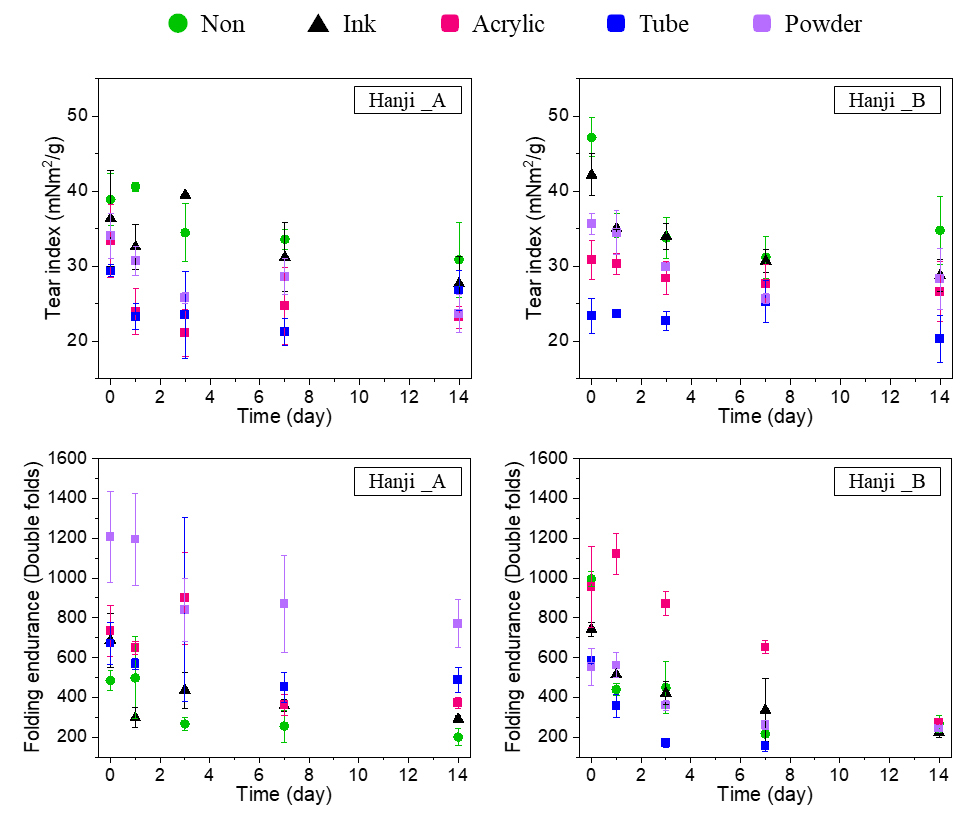

Fig. 4는 한지 원지 및 채색 처리 한지의 건식 열화 후 인열강도와 내절도 특성 변화를 열화 시간에 따라 나타낸 것이다. 대부분의 조건에서 인열지수는 열화 3일차까지 감소하다가 7일차부터 대체로 큰 변화없이 안정화되는 양상을 보였으며, 3일차까지의 변화폭은 습식 열화보다 건식 열화에서 더욱 두드러졌다. 열화 전과 14일 열화 후 모두 한지의 종류와 관계없이 생지가 가장 높은 인열지수를 나타내었으며, 뒤를 이어 대체로 먹이 높은 인열지수를 나타내었다. 이는 채색 처리 시 한지의 인열지수가 감소하는 것을 의미한다. 인열강도로 나타내었을 때는 일부 채색 처리에 의해 오히려 높은 강도를 가진 경우도 있었으나, 인열지수로 표현할 경우 섬유상 물질인 한지의 무게는 일정한데 채색을 통해 평량이 증가하여 상대적으로 인열지수가 더 감소한 것으로 보인다. 또한 열화조건과 채색 재료의 영향을 비교하면 열화 조건보다 채색 재료의 고유 특성이 한지의 인열지수에 더 큰 영향을 미친 것으로 판단된다.

내절도는 열화 시간이 증가함에 따라 전체적으로 감소하는 경향을 보였으나, 일부 열화 기간에서 증가 후 다시 감소하는 등 다소 불규칙한 변화를 나타냈다. 14일 열화 후에는 열화 방법, 한지의 종류, 채색 재료 등 모든 조건에서 열화 전에 비해 내절도가 감소하였으며 최대 92%의 감소율을 나타내었다. 이때, 건식 열화 시 내절도의 감소 폭이 습식 열화보다 더 컸다. 무처리 시료는 열화 전후 모두 한지 A보다 한지 B에서 더 높은 값을 나타냈으나, 14일 습식 및 건식 열화 시 채색 처리 시료는 한지 B보다 한지 A에서 더 높은 값을 보였다. 채색 처리 종류별로 14일 습식 및 건식 열화 시, 한지 A에서는 열화 방법에 관계없이 무처리 시료의 내절도 값이 가장 낮았고, 오히려 채색 처리에 의해 내절도 값과 내절도의 열화 안정성 또한 향상되었다. 반면, 14일 열화된 한지 B에서는 열화 방법에 관계없이 튜브 물감 시료의 내절도 값이 가장 낮았고, 상대적으로 아크릴 물감이 높은 내절도 값을 갖는 것으로 나타났다. 열화에 따른 내절도의 변화율 측면에서는 열화 전과 14일 열화 후 모두 한지의 종류와 관계없이 튜브 물감 시료가 가장 낮아 열화 안정성이 뛰어난 것으로 나타났다.

채색 처리 시료의 기계적 물성에 대한 열화 안정성은 한지의 종류, 채색 처리 방법에 따라 상이한 결과를 보여주어 셀룰로오스만의 열화 기작만으로 해석하기 어려웠다. 추후 표면에 도포된 채색 물질의 구성 성분에 대한 구체적 분석을 통해 열화 기작에 대한 세밀한 규명이 필요한 것으로 판단된다.

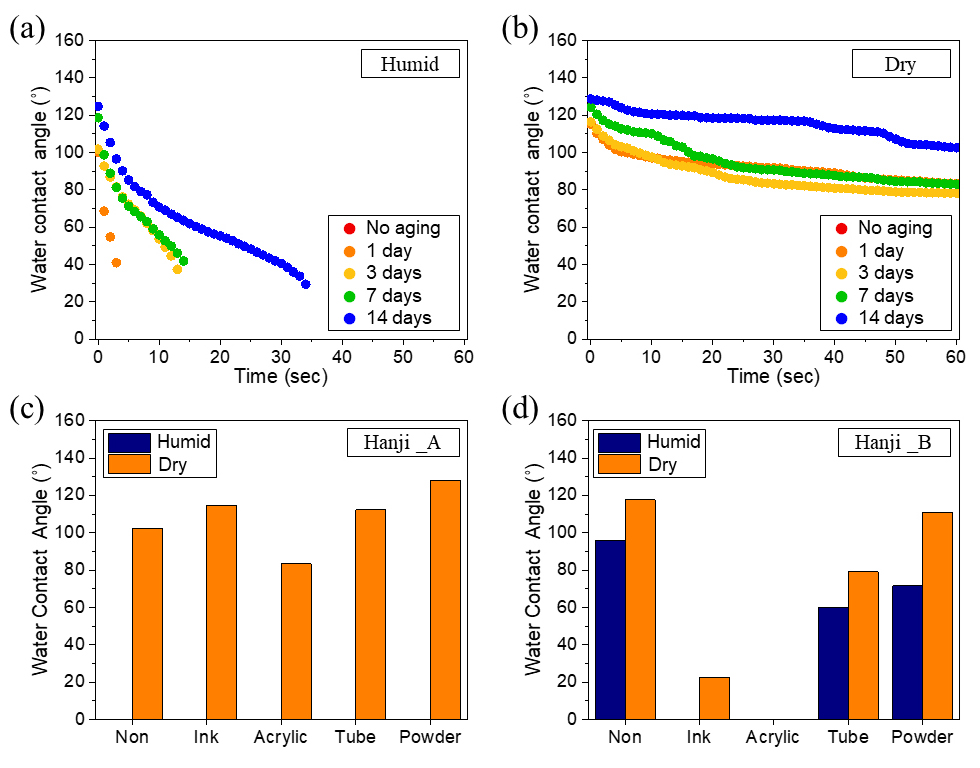

3.2.3 원지 및 채색 처리 한지의 표면화학적 특성

14일 동안 습식 및 건식 열화를 진행한 한지 원지 및 채색 처리 한지 뒷면의 접촉각 측정 결과를 Fig. 5에 나타냈다. 접촉각은 열화 방법, 한지의 종류, 채색 재료에 관계없이 열화 시간이 증가함에 따라 초기값이 증가하였고, 액적의 침투 속도가 감소하여 수분 젖음성에 대한 저항성이 증가한 것으로 나타났다(Fig. 5-a, b). 이는 열화가 진행되는 동안 셀룰로오스 사슬 간에 자가 가교가 발생하고,8) 섬유 간 비가역적인 수소 결합의 형성으로 인해 수분 팽윤 능력이 저하되는 각질화(hornification)가 촉진되어 섬유 표면의 수산기(-OH) 수가 감소9)한 데 기인하는 것으로 판단된다. 또한, 열화 시 종이 표면의 거치름도가 증가하면서,10) 거친 표면 위에서 액적이 요철 사이로 스며들지 않고 공기층 위에 떠 있게 되어 접촉각이 증가한 것으로 보인다.11) 이러한 표면화학적 변화는 습식 열화보다 건식 열화에서 더 두드러졌다. 열화 전 시료는 모든 조건에서 액적이 즉각적으로 흡수되어 접촉각 분석이 불가능하였으나, 1일 열화부터는 액적 침투 속도가 감소하면서 접촉각 측정이 가능해졌다. 특히, 습식 열화의 경우 열화 기간이 길어짐에 따라 초기 접촉각과 액적 침투 속도가 점진적으로 변화한 반면, 건식 열화에서는 1일 열화부터 급격한 변화가 나타난 뒤 14일 열화까지는 비교적 안정적인 변화를 보였다.

한편, 열화가 진행된 후 액적의 침투 속도는 채색 시료의 조건에 따라 다른 양상을 보였다. Fig. 5 (c)와 (d)는 14일 동안 습식 및 건식 열화된 한지 원지 및 채색 처리 한지의 60초 접촉각 측정 결과를 나타낸 것이다. 한지 A는 채색 재료와 관계없이 습식 열화 시 60초 이전에 액적이 모두 흡수되었으나, 건식 열화에서는 60초 후에도 액적이 시료 표면에 남아 있었으며 90° 이상의 접촉각을 가졌다. 반면, 한지 B는 습식 열화 시 무처리, 튜브 물감, 분채 시료에서 60초 후에도 액적이 남아 있었지만, 건식 열화 시에는 무처리 시료를 제외한 모든 조건에서 한지 A보다 접촉각이 더 낮은 값을 보였다. 따라서 한지 A는 수분 젖음성에 대한 저항성 측면에서, 습식 열화 시 한지 B보다 열화에 더 불리했으나, 채색 처리 후 건식 열화 시에는 한지 B보다 더 유리한 것으로 판단된다. 특이하게 먹 시료의 경우, 건식 열화 시 한지 A에서는 114.8˚로 시료 중 두 번째로 큰 접촉각을 보였으나, 한지 B에서는 22.6˚로 80.3% 감소하였다. 아크릴 시료의 경우, 건식 열화 시 한지 A에서는 83.4˚로 가장 낮은 값을 나타냈고, 한지 B에서는 60초 이전에 액적이 모두 스며들었다. 따라서 먹과 아크릴 물감은 한지가 열화될 때 수분 저항성을 저하시키는 요인으로 작용할 수 있는 것으로 판단된다.

3.3 아크릴 물감 농도에 따른 한지의 열화 거동

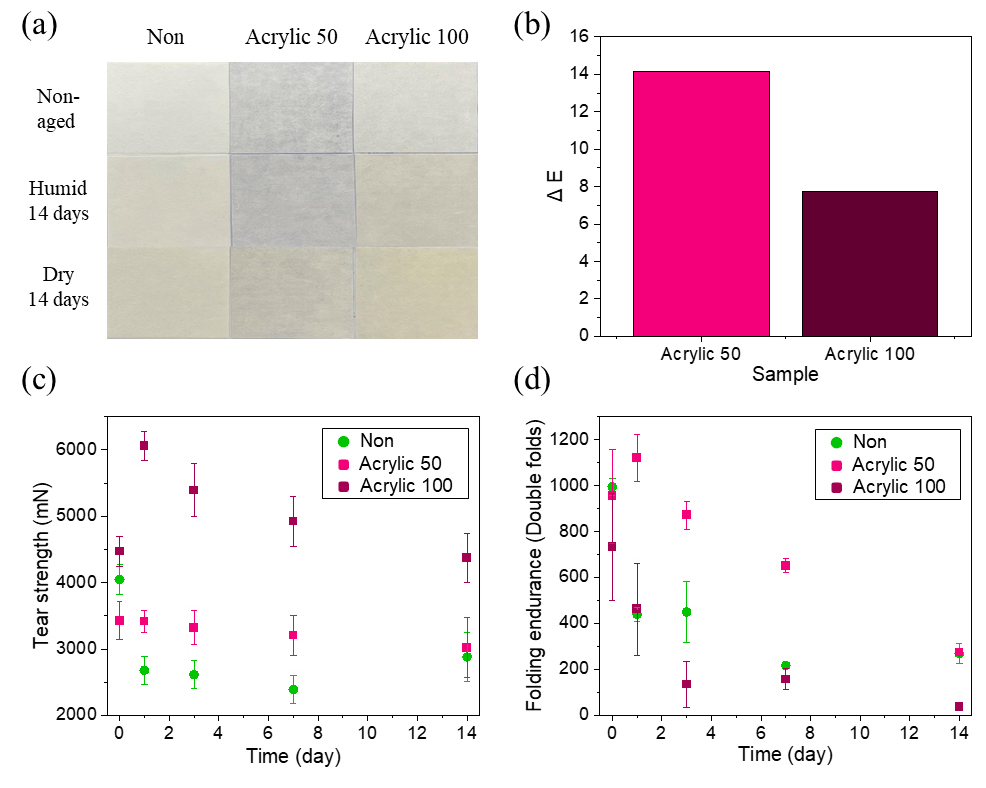

아크릴 물감은 최근 가장 널리 사용하고 있는 채색 재료로서, 색깔뿐 아니라 농도를 조절하여 종이에 적용할 수 있다. 아크릴 물감의 농도에 따른 열화를 알아보고자 원액 또는 희석하여 한지에 도포한 후 열화 특성을 평가하여 Fig. 6과 Table 4에 제시하였다. Fig. 6(a)는 14일 동안 습식 및 건식 열화를 진행한 한지 원지 및 아크릴 물감 도포 한지의 뒷면 모습이다. 아크릴 물감을 희석하여 도포한 경우 뒷면은 파란색을 띄었으며, 원액으로 도포한 경우 생지와 유사한 색을 나타냈다. 이는 아크릴 물감을 물에 희석하지 않고 원액 그대로 도포할 경우, 상대적으로 높은 점도로 인해 한지 뒷면으로의 아크릴 물감 침투량이 줄어들기 때문으로 판단되며, 육안으로도 아크릴 물감이 한지 표면에 두껍게 도포된 것을 확인할 수 있었다. 열화 전 시료의 색차 비교 결과에서도 아크릴 물감 희석액 시료가 아크릴 물감 원액 시료보다 색차가 더 크게 나타났다(Fig. 6(b)). 또한, 열화 방법과 아크릴 물감의 농도에 관계없이 14일 열화 후 황변 현상이 관찰되었으며, 이러한 변화는 습식 열화보다 건식 열화에서 더 두드러졌다. 14일 습식 및 건식 열화를 진행한 한지 원지 및 아크릴 물감 도포 한지 뒷면의 색상 변화 값을 Table 4에 제시했다. 열화 방법과 아크릴 물감의 농도에 관계없이 열화 시간이 증가함에 따라 b*값은 모두 증가하고, a*값은 감소했으며, L*값의 변화는 미미했다. 백색도는 소폭 감소하였다. 이때, 습식 열화에서는 열화 기간에 따른 변화폭이 크지 않은 반면, 건식 열화에서는 3일까지 비교적 급격한 변화를 보인 뒤 7일부터는 안정화되는 경향을 보였다. 14일 습식 열화 시, 색차는 아크릴 물감 원액, 무처리, 아크릴 물감 희석액 순으로 나타났고, 14일 건식 열화 시에는 아크릴 물감 원액이 가장 큰 색차를 보였으며 무처리 및 희석액 시료는 유사한 값을 보였다. 이처럼 아크릴 물감 원액 사용 시 열화에 따른 한지의 색상 변화가 상대적으로 크게 나타났으나, 아크릴 물감 도포 유무 및 농도에 따른 색차는 육안으로 확인할 수 있는 정도의 차이가 크지 않았다. 또한, 14일 습식 및 건식 열화 후 b*값이 무처리, 아크릴 물감 원액, 아크릴 물감 희석액 순으로 높게 나온 것은 한지 뒷면으로 투과된 아크릴 물감의 영향을 받았기 때문으로 보인다. 따라서 아크릴 물감의 농도는 열화에 따른 한지의 색상 변화에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 판단된다.

Table 4.

Optical properties of Hanji treated with acrylic paint after accelerated aging for 14 days

|

Color material | Aging Condition | L* | a* | b* | ΔE* | NBS | Clinical Considerations | Brightness |

| Non | Humid | 96.2 | -0.9 | 4.8±0.1 | 2 | 1.8 | Noticeable | 84.2±0.2 |

| Dry | 95.5 | -1.4±0.1 | 7.7±0.2 | 5 | 4.6 | Appreciable | 79.1±0.2 | |

| Acrylic 50 | Humid | 84±2.3 | 1.0±0.5 | -3.4±1.4 | 1.4 | 1.3 | Slight | 68.1±2.9 |

| Dry | 84.9±0.9 | -0.1±0.4 | 0.3±1.2 | 5 | 4.6 | Appreciable | 65.9±1.2 | |

| Acrylic 100 | Humid | 88.5±0.6 | -0.8±0.3 | 2.1±0.7 | 2.4 | 2.2 | Noticeable | 70.9±1.2 |

| Dry | 87.9±0.3 | -1.6±0.3 | 6.0±1.7 | 6.4 | 5.9 | Appreciable | 65.4±1.8 |

Fig. 6의 (b)와 (c)는 아크릴 농도에 따른 한지의 건식 열화 후 기계적 특성 변화를 나타낸 것이다. 인열강도는 아크릴 물감의 농도와 관계없이 열화 시간이 증가함에 따라 불규칙한 변화를 보였으나, 14일 습식 및 건식 열화 후에는 전반적으로 감소하는 경향을 나타냈다. 열화 전과 14일 습식 열화 후 모두 아크릴 물감 원액 시료의 인열강도가 가장 높았으며, 아크릴 물감 희석액 시료의 인열강도는 가장 낮았다. 이때 14일 습식 열화 후 아크릴 물감 희석액 시료는 인열강도가 9% 감소한 반면, 아크릴 물감 원액 시료는 15% 증가한 것으로 나타났다. 14일 건식 열화 후에도 아크릴 물감 원액 시료의 인열강도가 가장 높았다. 이에 건식 열화 시 아크릴 물감의 농도와 관계없이 아크릴 물감이 도포된 시료가 도포되지 않은 시료보다 인열강도 측면에서 더 유리한 것으로 판단된다.

Fig. 6.

Properties of Hanji _B depending on the acrylic paint concentration: The back side of Hanji after accelerated aging for 14 days (a), color difference in back side of sheet between non-treated samples and acrylic paint-treated samples of non-aged Hanji (b), and tear strength (c) and folding endurance (d) of Hanji depending on the dry-heat accelerated aging time.

내절도는 아크릴 물감의 농도와 관계없이 열화 시간이 증가함에 따라 전반적으로 감소하는 경향을 보였으며, 특히 습식 열화보다 건식 열화에서 그리고 원액 적용 시 감소폭이 더 컸다. 14일 습식 및 건식 열화 시 아크릴 물감 원액 시료의 변화율은 각각 77%, 95%로 가장 컸으며, 무처리 시료와 아크릴 물감 희석액 시료는 유사한 변화율을 나타냈다. 이처럼 아크릴 물감 원액은 한지의 인열강도 감소를 저해하는 반면, 내절도를 낮추고 열화에 따른 내절도 감소를 촉진하여 열화 안정성을 떨어뜨리는 것으로 나타났다. 이는 아크릴 물감 원액이 한지 표면에 두껍게 존재하면서 찢김 저항성은 높아졌지만, 유연성을 잃고 부러짐에 취약해진 결과로 판단된다.

접촉각은 열화 시간이 증가함에 따라 초기값이 증가하고, 액적의 침투 속도는 감소했으며, 그 정도는 건식 열화에서 더 두드러졌던 무처리 시료와 아크릴 물감 희석액 시료와는 달리, 아크릴 물감 원액 시료에서는 열화 방법 및 시간에 관계없이 열화 전후 모두 액적이 즉시 흡수되어, 열화에 따른 수분 젖음성에 대한 저항성 증가가 관찰되지 않았다. 이에, 아크릴 물감의 농도가 증가함에 따라 열화에 따른 액적의 흡수 속도가 빨라지는 경향을 보였으나, 원액과 같이 높은 농도로 적용하는 경우에는 열화로 인한 변화가 나타나지 않음을 알 수 있었다.

4. 결 론

최근 동양화에서 다양한 채색 기법을 적용하고 있는 가운데 채색 처리가 작품의 열화 안정성에 미치는 영향을 평가하고자, 동양화 전공자들과 작가들의 창작환경에서 주로 사용되는 한지인 2합 장지에 다섯 가지 상이한 채색 처리를 실시한 후 습식 및 건식 열화에 따른 물성의 변화를 살펴보았다.

한지 및 채색 한지의 광학적, 기계적, 표면화학적 특성은 대부분 열화 3일까지 급격한 변화를 보이다 7일 이후에는 큰 변화가 없었으며, 습식 열화보다 건식 열화에서 더욱 두드러진 차이가 발생하였다. 색상, 색차, 백색도와 같은 광학적 성질의 경우, 열화 시 전반적으로 한지의 섬유 구성 차이와 채색 처리 유무 및 종류에 따른 차이가 크지 않았다. 태국산 닥으로만 제조된 한지가 국산닥이 포함된 한지보다 원지의 인열지수와 내절도는 낮았지만, 일부 채색 처리에 의해 오히려 강도가 향상될 수 있었다. 채색 처리는 대부분의 시료에서 인열지수와 내절도를 감소시켰지만, 일부 채색 물질의 경우 내절도를 향상시키며 열화 안정성을 나타내는 결과를 보이기도 하였다. 한편, 아크릴 물감은 원액으로 사용했을 때 인열강도 감소를 억제하는 반면, 내절도 감소를 촉진하는 상반된 결과를 보였다. 한지 뒷면의 열화에 따른 접촉각 변화를 분석한 결과, 열화 시간이 증가함에 따라 아크릴물감을 제외한 모든 시료에서 초기 접촉각이 증가하고 액적의 침투 속도가 감소하는 경향을 보였다.

본 연구에서는 먹과 같은 전통 채색 재료와 비교했을 때, 현대 채색 재료를 한지에 적용해도 열화 안정성에 큰 문제가 없음을 확인할 수 있었다. 특히, 회화 작품에서 시각적 요소의 중요성을 고려할 때, 채색 처리 유무와 종류에 따른 육안상 색상 차이가 크지 않아 현대 채색 재료의 긍정적인 활용 가능성을 보여주었다. 그러나, 국산닥 혼합 여부와 채색 재료, 아크릴 물감 농도가 기계적 및 표면화학적 물성에 상이한 영향을 미치는 결과를 보여 이에 대한 추가 연구를 통한 이해가 필요한 것으로 판단되었다. 이를 통해 현대 채색 재료를 동양화에 안정적으로 적용함으로써 동양화 재료의 범위와 한지 활용 가능성을 확대하고 전통과 현대의 조화를 이룰 수 있을 것으로 기대된다.