1. 서 론

2. 재료 및 방법

2.1 공시재료

2.2 실험방법

3. 결과 및 고찰

3.1 핫프레스 온도와 시간에 따른 종이의 기상 그라프트 효율

3.2 구리 가열판을 사용한 기상 그라프트

3.3 흑연 가열판을 사용한 기상 그라프트

4. 결 론

1. 서 론

오늘날 플라스틱에 의한 환경오염 문제가 범지구적으로 대두되고 있으며,1,2) 이에 따라 플라스틱을 대체할 수 있는 소재에 관한 관심이 높아지고 있다.3) 그중 하나인 종이는 목재로부터 비롯된 셀룰로오스 섬유로 구성되어 있어 생분해가 가능하고 재활용이 쉽다는 장점이 있다.4) 하지만 종이는 셀룰로오스의 단량체인 글루코오스의 2, 3, 6번 탄소에 붙어있는 수산기의 수소결합으로 그 형태를 유지하고 있기에 내수성이 부족하며 수분에 노출되면 강도가 저하되는 단점이 있다.5) 이와 같은 단점을 해결하기 위해 폴리에틸렌 라미네이팅, 내 ․ 외첨 사이징,6,7,8) 실리콘 코팅 등 다양한 방법을 통해 종이에 내수성을 부여하지만, 상기 방법들로 종이에 내수성을 부여하면 생분해성과 재활용성이 불량하거나 재활용 공정의 오염을 조장할 수 있다는 한계가 있다. 이를 극복하기 위해 염화지방산의 가열 압착 기상 그라프트 반응을 이용하여 종이의 생분해성과 재활용성을 저해하지 않고 내수성을 부여하는 연구가 진행되었다.9)

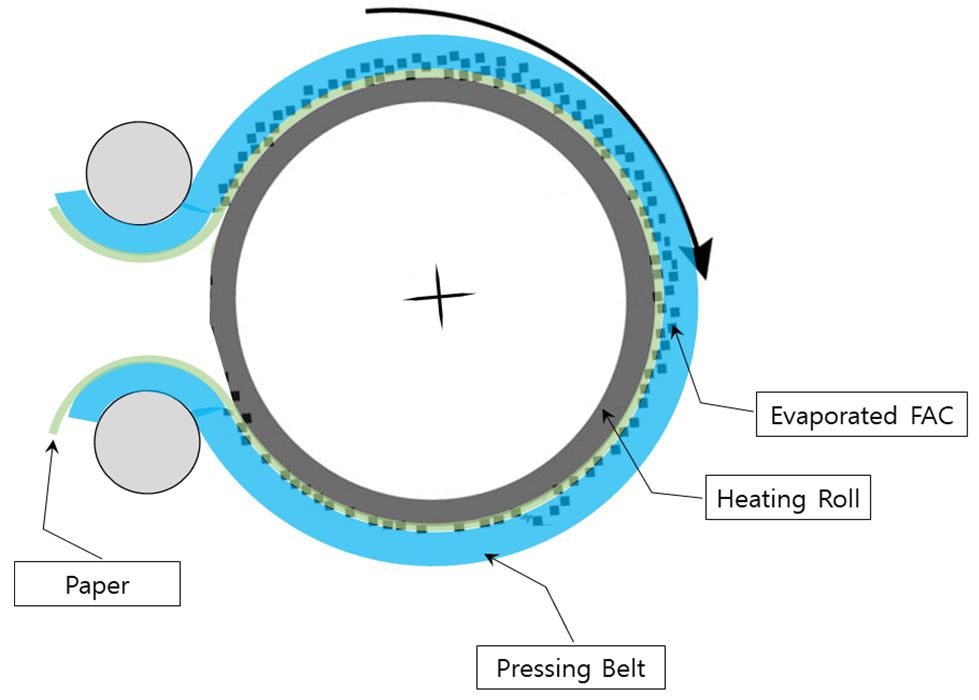

염화지방산의 기상 그라프트 반응은 고온의 조건에서 셀룰로오스의 수산기와 염화지방산이 에스터화 결합하여 알킬 체인이 도입됨에 따라 종이에 내수성이 부여된다. 그러나 Fig. 1에 도시한 바와 같이 염화지방산을 이용한 종이의 가열 압착 기상 그라프트 처리 시 가열된 염화지방산이 기화하면서 종이의 기공을 통과해 압착 벨트와 가열 롤 사이로 빠르게 소산되어 이에 따라 수산기와 에스터화 반응할 수 있는 염화지방산이 부족하여 기상 그라프트 효율이 감소하는 문제가 발생하였다.10)Fig. 2에 도시한 바와 같이 종이 표면에 투기저항성이 높은 PVA(poly vinyl alcohol)를 코팅하는 경우 염화지방산의 소산을 지연함에 따라 반응 효율이 개선된다는 선행 연구 결과가 있었으나, 이 경우에도 기화된 염화지방산이 PVA 코팅층과 가열 롤 사이로 빠져나가 소산되고, 이에 따라 수산기와 에스터화 반응할 염화지방산이 부족해지면서 기상 그라프트 반응이 충분히 일어나지 못하는 문제는 여전히 해결되지 못하였다.11,12,13,14)

기상 그라프트 처리 중에 일어나는 에스터화 반응은 온도가 높을 때 반응을 위해 요구되는 에너지가 많이 부여됨에 따라 분자 운동이 빨라지고 반응 효율이 향상된다.15) 만일 기상 그라프트 처리 시 원지와 가열 롤 사이에 기화된 염화지방산이 존재하는 동안 충분한 열에너지가 전도될 수 있다면 염화지방산의 반응 효율을 개선할 수 있을 것이라는 기대를 할 수 있는데 단, 수산기와 염화지방산의 에스터화 반응 시 부반응으로 염화수소가 생성되기 때문에 가열 롤의 표면은 높은 내열성과 내식성이 요구될 것으로 추측된다. 따라서 기상 크라프트 처리 시 소산되는 염화지방산의 양을 최소화하고, 가열 압착 롤의 열전도율을 높이면 시편에 전달되는 열이 많아지게 되어 염화지방산의 반응 효율이 개선될 것이라 예상되었다. 구리와 흑연의 표면 열전도율은 각각 400 W/m․k, 466 W/m․k16)로 기존의 기상 그라프트 반응을 위해 사용된 산화알루미늄의 열전도율(14–30 W/m․k)17)보다 약 20배가량 높다. 이에 가열 압착 기상 그라프트 처리 시 가열 압착 판으로 산화알루미늄 대신 구리와 흑연을 사용하여 열전도율을 높이면 염화지방산의 반응 효율도 높아질 것으로 기대되었다.

따라서 본 연구에서는 천연펄프로 제조된 원지와 PVA 코팅지를 가열 압착 기상 그라프트 처리할 때, 반응온도와 반응시간을 제어하여 염화팔미토일 가스의 소산을 최소화하여 소수화 효율을 개선시킬 수 있는지의 유무를 살펴보고자 하였으며, 높은 열전도율을 가지는 구리와 흑연 가열 압착판을 사용하여 종이에 전달되는 열에너지를 증가시키고 그에 따른 염화지방산의 기상 그라프트 반응에 의한 소수화 효율 변화를 살펴보고자 하였다.

2. 재료 및 방법

2.1 공시재료

2.1.1 원지

본 연구에서는 가열 압착판의 열전도율에 따른 기상 그라프트 효율 변화를 알아보기 위한 종이 시료로 국내 S사에서 제조한 습윤지력증강제를 처리하지 않은 티슈 원지(Softwood Bleached Kraft Pulp 100%, 45 g/m2)를 사용하였다. 종이의 기본 물성은 Table 1과 같다. 티슈 원지는 평량과 밀도가 낮아 투기성이 우수한 이유로 기상 그라프트 처리가 용이한 장점이 있었다.

Table 1.

Properties of paper

| Items | Value |

| Grammage (g/m2) | 45 |

| Thickness (㎛) | 115 |

| Density (g/cm3) | 0.39 |

| Bulk (cm3/g) | 2.56 |

| Surface area (m2/g) | 0.833 |

| Gurley air permeability (sec/100 mL) | 1.45 |

2.1.2 PVA 코팅지

가열 압착판의 열전도율에 따른 염화팔미토일의 반응량을 분석하고 비교하기 위해 T사에서 분양받은 도공량 4.0 ± 0.5 g/m2의 PVA 코팅지를 사용하였다. PVA 코팅지의 기본 물성은 Table 2와 같다. PVA 코팅지는 2.1.1항의 티슈 원지와 달리 투기도가 낮은 반면, 셀룰로오스 섬유보다 염화팔미토일의 기상 그라프트 반응량이 많은 특징이 있다.

Table 2.

Properties of PVA coated paper

| Items | Value |

| Grammage (g/m2) | 75 |

| Thickness (㎛) | 87.2 |

| Density (g/cm3) | 0.86 |

| Bulk (cm3/g) | 1.16 |

| Gurley air permeability (sec/100 mL) | 1300 |

2.1.3 약품

원지를 기상 그라프트 처리하기 위해 Acros社의 순도 98% 염화팔미토일(Palmytoil Chloride, CH3(CH2)14COCl, USA)을 사용하였다. 기상 그라프트 반응을 위해 사용한 염화팔미토일의 물성은 Table 3과 같다.

Table 3.

Characteristics of palmitoyl chloride

| Items | Value |

| Concentration (%) | 98 |

| Molecular weight (g/mol) | 274.87 |

| Fresh point (°C) | 160 |

| Boiling point (°C) | 199 |

2.1.4 가열 압착판

2.1.4.1 구리 가열판

본 연구에서는 기상 그라프트 처리 효율을 개선시키기 위한 방안으로 기존의 산화알루미늄으로 구성된 핫프레스 가열판보다 열전도율이 높은 구리를 가열 압착판으로 사용하였다. 구리 가열판의 기본 물성은 Table 4와 같다.

Table 4.

Properties of copper plate

| Items | Value |

| Grammage (kg/m2) | 87.5 |

| Thickness (mm) | 10 |

| Thermal conductivity (W/m․k) | 370 |

2.1.4.2 흑연 가열판

본 연구에서는 기상 그라프트 처리 효율을 개선시키기 위한 방안으로 산화알루미늄보다 열 전도율이 높은 판상 재료인 흑연을 가열 압착판으로 사용하였다. 흑연의 열전도율은 약 400 W/m․k로 구리와 마찬가지로 열전도율이 높은 판상 재료이다. 흑연 가열판의 기본 물성은 Table 5와 같다.

Table 5.

Properties of graphite plate

| Items | Value |

| Grammage (kg/m2) | 1.3 |

| Thickness (mm) | 1 |

| Thermal conductivity (W/m․k) | 400 |

2.2 실험방법

2.2.1 핫프레스 온도 및 반응시간에 따른 기상 그라프트

가열 압착판의 온도를 낮추어 염화팔미토일이 소산되는 양을 줄이고 반응시간을 늘렸을 때 기상 그라프트 효율이 개선되는지 알아보기 위해 종이를 온도와 반응시간 조건별로 기상 그라프트 처리하였다. 염화팔미토일은 그라비어 코터(Gravure proofer KP-3700, Kibae E&T, Korea)를 사용하여 공시재료인 티슈 원지에 인쇄하였다. 기상 그라프트 처리는 130, 150, 180°C의 온도에서 반응시간을 6초와 50초로 설정한 후 진행되었다.

2.2.2 구리, 흑연을 이용한 가열 압착 기상 그라프트

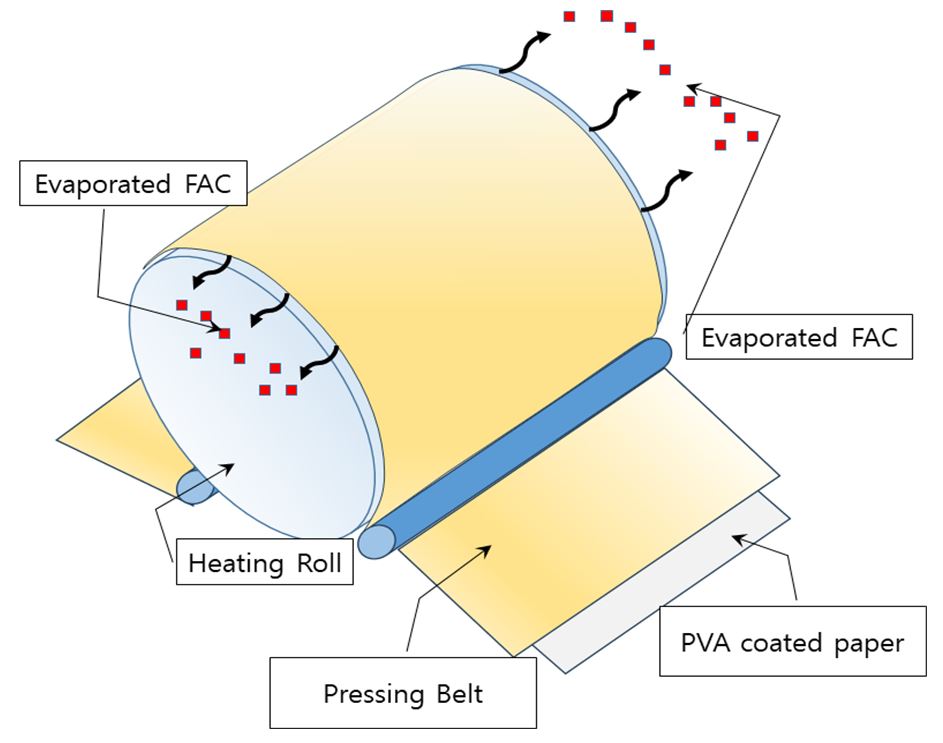

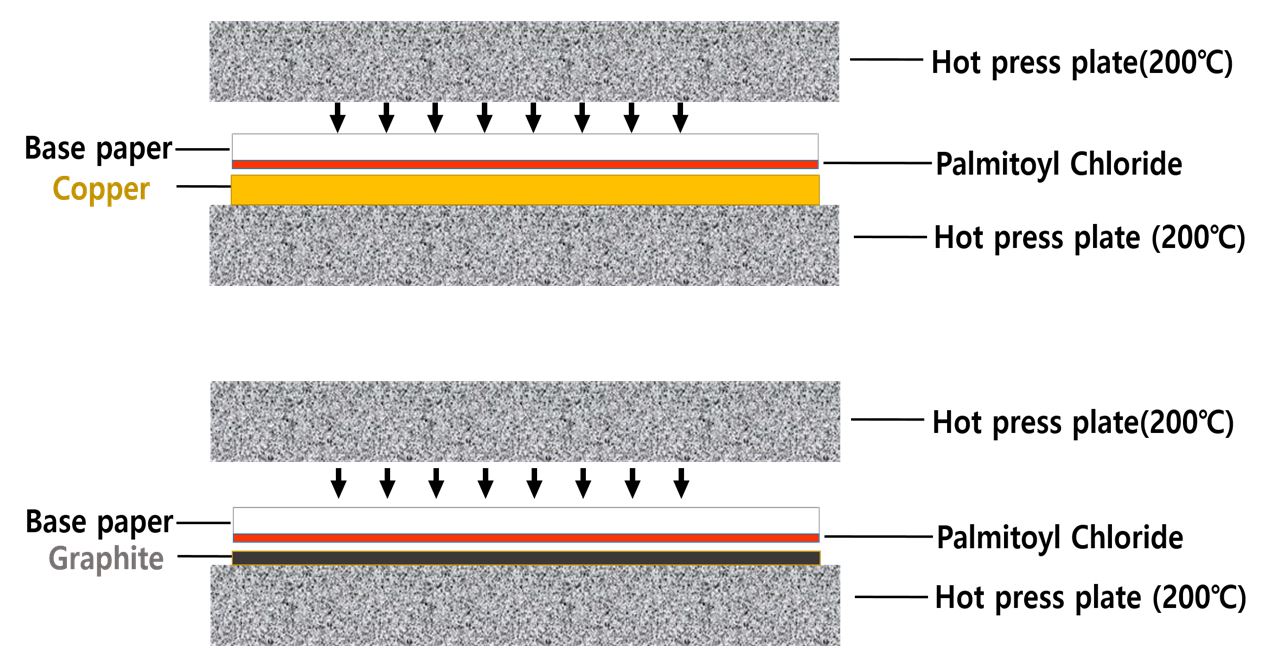

가열 압착판의 열전도율에 따른 염화팔미토일 반응량 변화를 알아보기 위해 티슈 원지와 PVA 코팅지 시료를 구리와 흑연 가열판으로 기상 그라프트 처리하였다. 핫프레스 상 ․ 하판의 온도를 200°C로 설정하고 구리판과 흑연판을 10분 동안 가열 압착하여 기상 그라프트 처리 전에 사전 가열하였으며, Table 6의 조건으로 각 종이 시료를 기상 그라프트 처리하였다(Fig. 3).

Table 6.

Conditions of gas grafting

| Conditions | Value | |

| Gravure coating speed (m/min) | 7 | |

| Gravure plate | Line/inch | 250 |

| Depth (%) | 50 | |

| Hot press temperature (°C) | Top | 200 |

| Bottom | 200 | |

2.2.3 그라프트 반응량 및 내수성 분석

2.2.3.1 염화팔미토일 반응량 분석

열전도율이 다른 가열 압착판의 종류에 따른 티슈 원지와 PVA 코팅지의 기상 그라프트 반응량을 알아보기 위해 가스 크로마토그래피(GC, 6890 N, Agilent Technologies, USA)를 사용하여 그라프트된 지방산 함량을 분석하였다.10) 가스 크로마토그래피의 분석 조건은 Table 7에 표기하였다.

Table 7.

Analysis conditions of gas chromatography

2.2.3.2 내수성 측정

가열 압착판의 열전도율 등 기상 그라프트 조건들이 원지 및 PVA 코팅지의 내수성에 미치는 영향을 평가하기 위해 TAPPI standard method T 441의 Cobb size tester(Daeil Machinery Co. Ltd, Korea)를 이용하여 Cobb size 값을 측정하였다. Cobb size test는 측정 전 원지를 온도 23±1°C, 상대습도 50±2%의 항온 ․ 항습실에서 6시간 이상 조습 처리하고 상온 증류수로 60초와 1,800초 동안 진행하였다.

3. 결과 및 고찰

3.1 핫프레스 온도와 시간에 따른 종이의 기상 그라프트 효율

3.1.1 염화팔미토일 반응량 분석 결과

가열 압착 기상 그라프트 처리 시 온도를 낮춰 염화팔미토일의 소산을 지연시킴과 동시에 반응시간을 연장시켰을 때, 염화팔미토일의 반응 효율 변화를 알아보기 위해 종이를 기상 그라프트 처리 후 그라프트된 지방산의 화학 정량분석을 시행하였다.

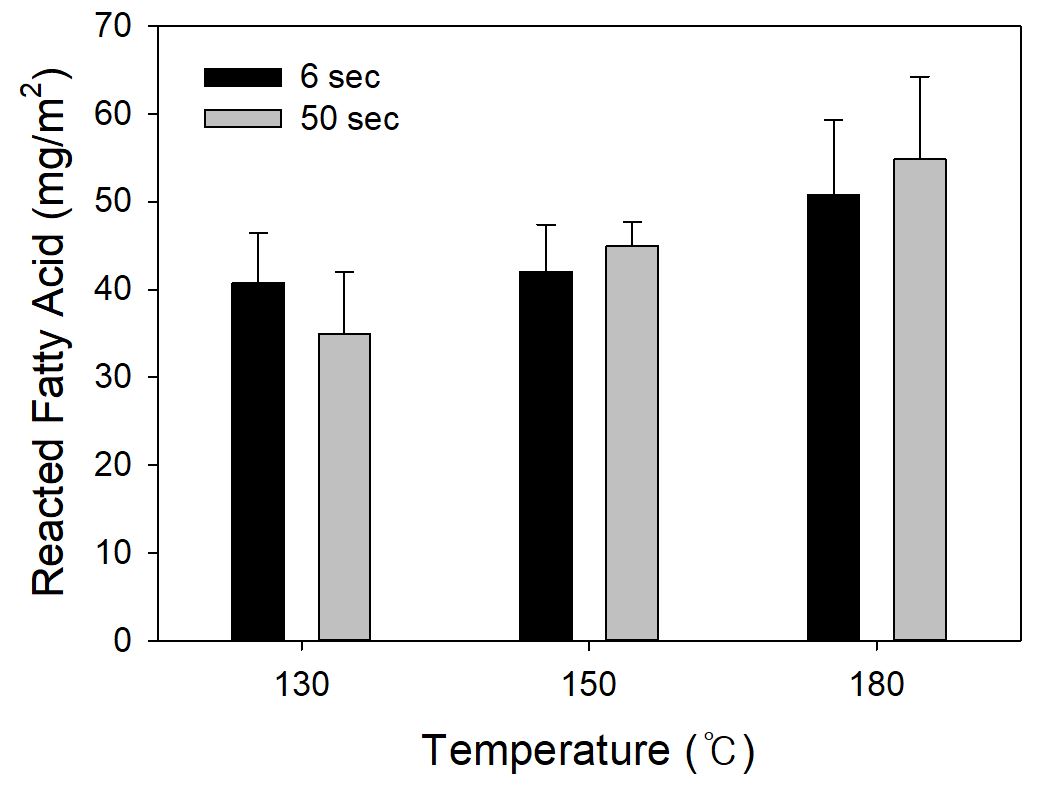

그 결과 Fig. 4에 나타난 바와 같이 반응 온도가 높아질수록 염화팔미토일의 반응량이 향상되었다. 화학 반응에서 일반적으로 온도는 화학 반응 속도와 비례하는데, 본 연구에서도 이를 통해 고온의 조건일수록 염화팔미토일과 수산기의 에스터화 반응이 활발히 일어나는 것을 확인하였다. 반면 반응시간에 따른 기상 그라프트된 지방산 함량의 변화폭은 그리 크지 않았다. 이는 고온에서 기화된 염화팔미토일이 비교적 빠른 시간 안에 소산되어 발생한 결과로 판단된다.

한편 온도가 가장 낮은 130°C에서 반응시간을 증가시켜 염화팔미토일의 소산을 지연시켰음에도 불구하고 염화팔미토일의 반응량이 향상되지 않았다. 이는 낮은 온도에 기인하여 기상 그라프트 반응에 작용하는 기화된 염화 지방산의 농도가 낮아지고, 에스터화에 필요한 열에너지가 부족했기 때문에 이러한 결과가 나타난 것으로 판단된다.

따라서 종이와 염화팔미토일의 기상 그라프트 반응 효율을 높이기 위해서는 반응이 가해질 때 염화팔미토일의 가스화가 활발히 일어날 수 있는 온도에서, 수산기와 염화팔미토일 간의 에스터화 반응이 활발하게 일어날 정도의 높은 열에너지가 최대한 신속히 전달되어야 한다고 판단된다.

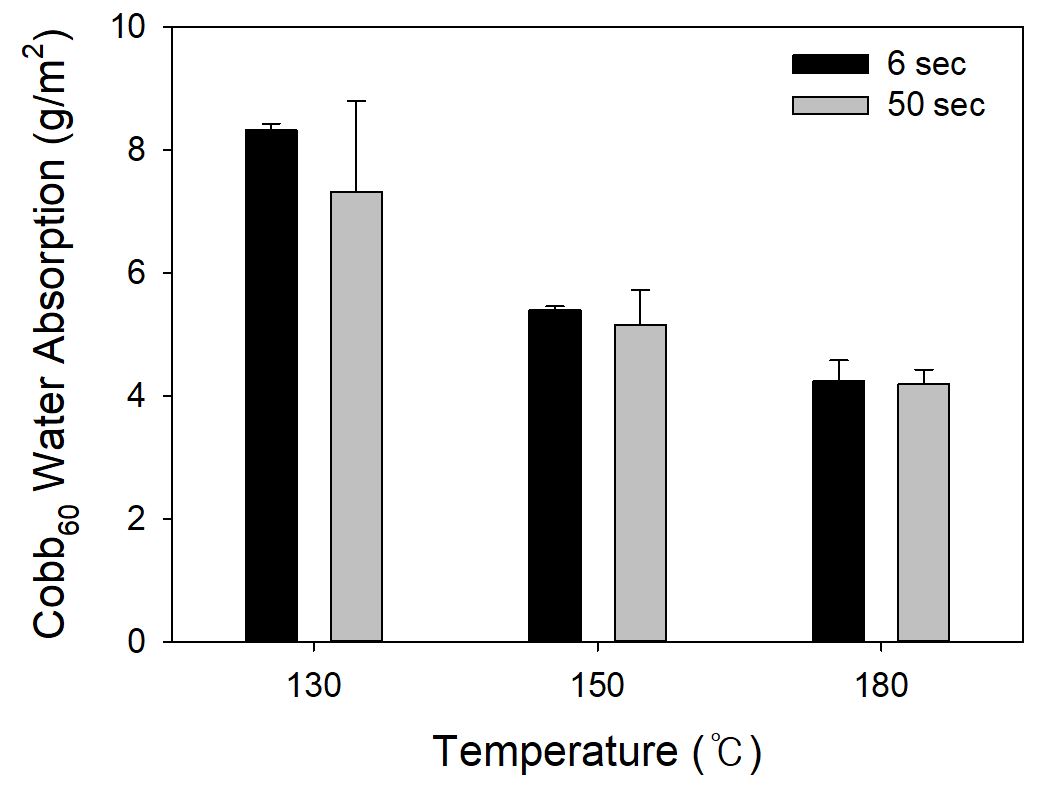

3.1.2 내수성 분석 결과

Fig. 5에 나타난 바와 같이 Cobb size도 측정을 통해 반응 온도와 반응시간 별로 기상 그라프트 처리한 종이의 내수성을 평가한 결과, 반응 온도가 높아질수록 소수화 효율이 높아져 염화팔미토일 반응량의 결과에 상응하는 내수성을 나타내는 것을 확인할 수 있었다. 이는 반응 온도가 높아짐에 따라 염화팔미토일의 기상 그라프트 효율이 상승하였기 때문이다. 반면에 같은 온도 조건에서 반응시간을 달리했을 때의 내수성은 큰 차이가 없는 것으로 나타났다. 이는 비교적 빠른 시간 내에 염화팔미토일 가스가 소산되어 발생한 결과로 추정된다. 이러한 결과로 보아 종이의 효율적인 소수화 처리를 위해서는 염화팔미토일의 가스화 및 반응에 기여하는 열에너지가 충분히 발생하는 고온에서 기상 그라프트 처리하는 것이 적합할 것으로 판단된다.

3.2 구리 가열판을 사용한 기상 그라프트

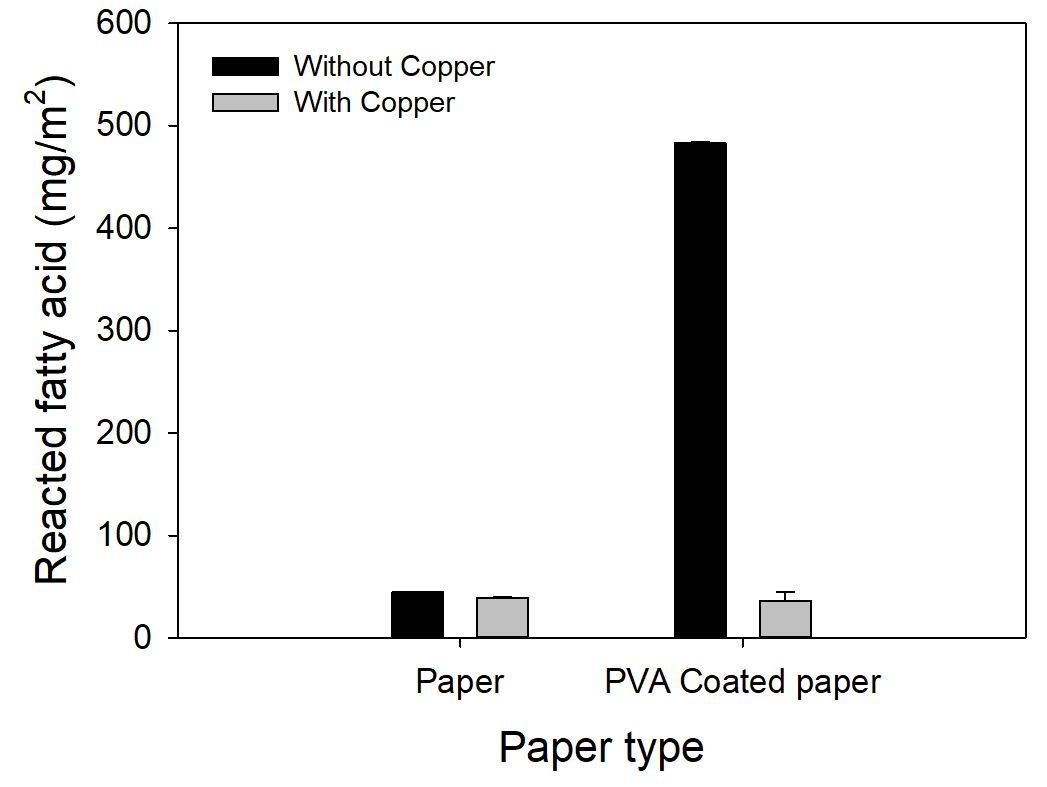

3.2.1 염화팔미토일 반응량 분석 결과

천연펄프 종이(티슈 원지)와 PVA 코팅지를 표면 열전도율이 높은 구리 가열판으로 가열 압착 기상 그라프트 처리한 뒤, GC 분석을 통해 그라프트된 지방산 함량을 측정한 결과를 Fig. 6에 나타내었다. 그림에서 볼 수 있듯이 구리 가열판을 사용하였을 때 티슈 원지의 염화팔미토일 반응량은 약 39 mg/m2이었으며, 구리 가열판을 사용하지 않은 경우는 50 mg/m2로 그 차이가 미미하였다. 반면, PVA 코팅지의 경우 구리 가열판을 사용하였을 때의 염화팔미토일 반응량은 약 36 mg/m2, 그렇지 않은 경우 약 483 mg/m2으로 오히려 구리 가열판을 사용한 경우의 반응 효율이 크게 감소하였다. 이는 Eq. (1)에서와 같이 구리 가열판이 기상 그라프트 반응 부산물로 발생하는 염화수소와 반응하여 염화제이구리(CuCl2)를 형성18)하여 열전도율이 급격히 감소한 것에 기인한 결과로 사료된다.

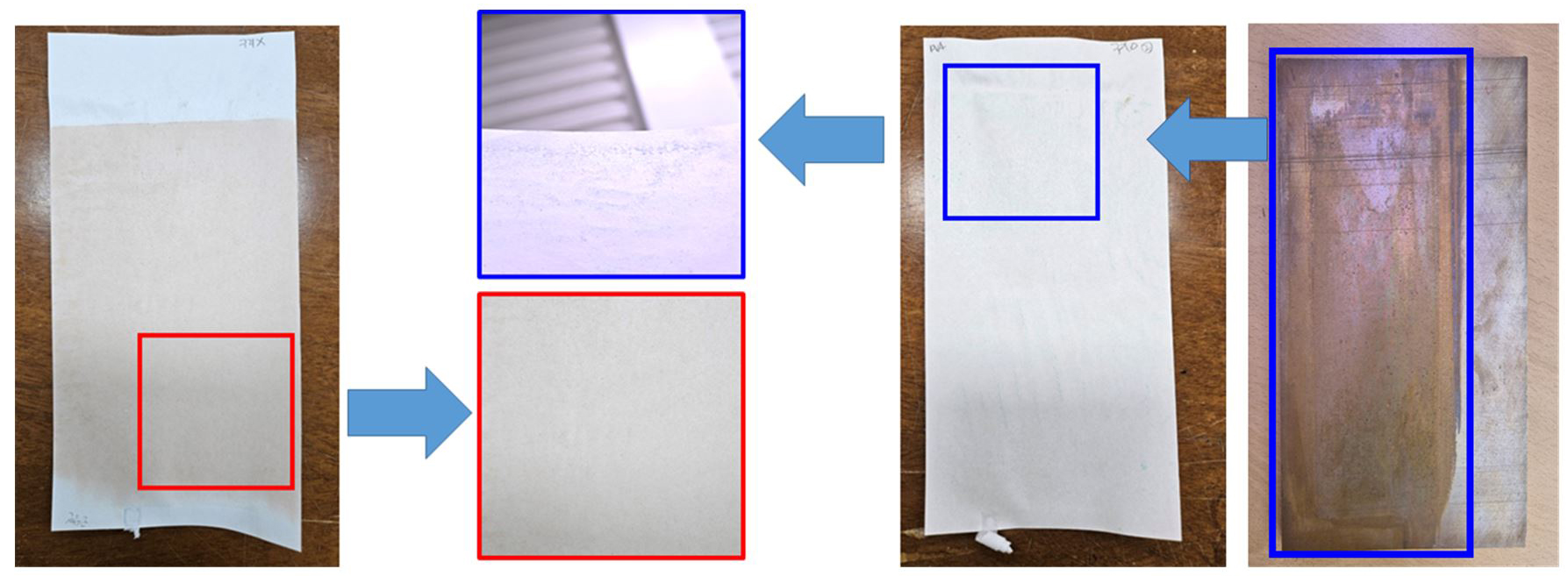

구리는 염화제이구리로 변질되면 열전도율이 급격히 감소하는데, 반복적인 기상 그라프트 처리는 구리 가열판의 변질 및 열전도율 감소를 촉진시키는 것으로 판단된다. 실제로 PVA 코팅지를 산화알루미늄 재질의 핫프레스로 기상 그라프트 처리한 기존의 경우 짙은 적색으로 변색이 일어 났는데,14) 이와 달리 Fig. 7에서 볼 수 있듯이 구리 가열판을 사용했을 때는 적색으로의 변색이 덜 일어나고 PVA 코팅지 표면에 파란색 분진이 묻어나와 구리 가열판이 부식된 것을 확인할 수 있었다. 이에 따라 구리 가열판을 사용하면 시편에 전달되는 열량이 구리 가열판이 없을 때보다 감소하고 기상 그라프트 효율이 저해되었던 것으로 판단된다.

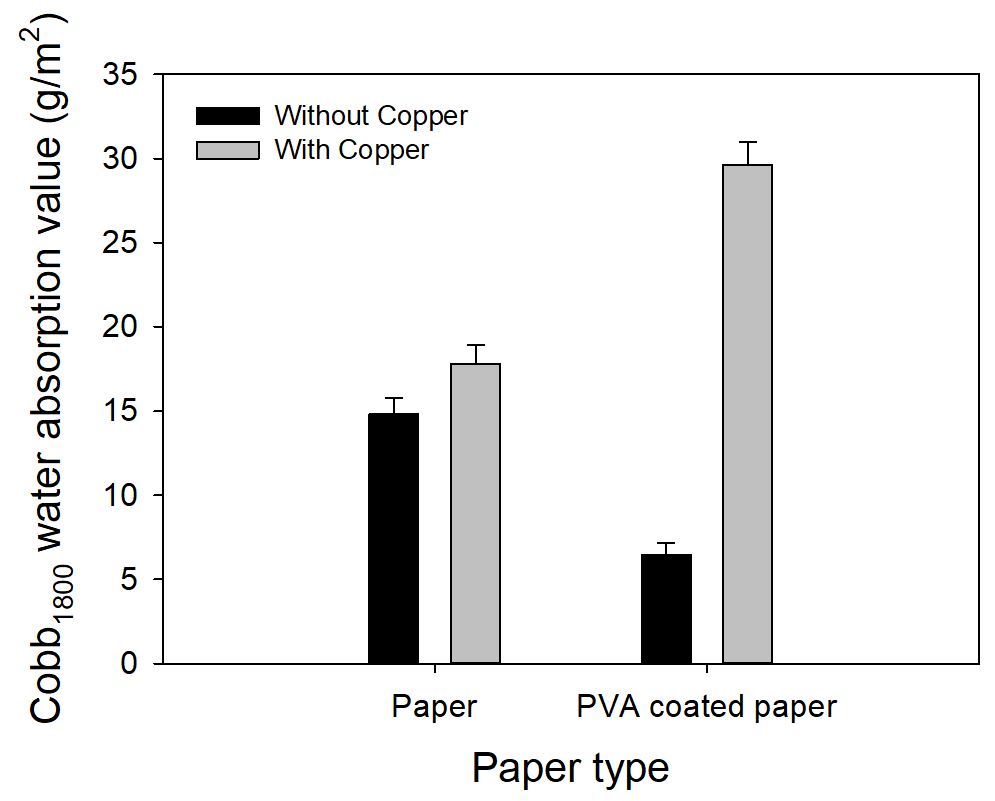

3.2.2 내수성 분석 결과

구리 가열판의 사용 유무에 따라 티슈 원지와 PVA 코팅지를 기상 그라프트 처리한 후, Cobb size test를 통해 내수성을 평가하여 Fig. 8에 나타냈다. 그 결과 그라프트된 지방산 함량 분석 결과와 마찬가지로 구리 가열판을 사용한 경우보다 사용하지 않은 경우의 내수성이 우수한 것으로 나타났다. 티슈 원지의 내수성은 구리 가열판 사용 유무와 관계없이 유사한 수준으로 측정되었고, PVA 코팅지의 물 흡수량은 6.48 g/m2에서 29.64 g/m2까지 증가하여 내수성이 감소되었다. 이러한 결과가 얻어진 이유는 앞에서도 기술한 바와 같이 PVA 코팅지를 기상 그라프트 처리하는 과정에서 반응 부산물이 염화수소 가스에 의해 구리가 염화제이구리로 변질되어 열전도율이 급격히 저하됨에 따라 염화팔미토일의 반응이 저해되었기 때문으로 판단된다.

3.3 흑연 가열판을 사용한 기상 그라프트

3.3.1 염화팔미토일 반응량 분석 결과

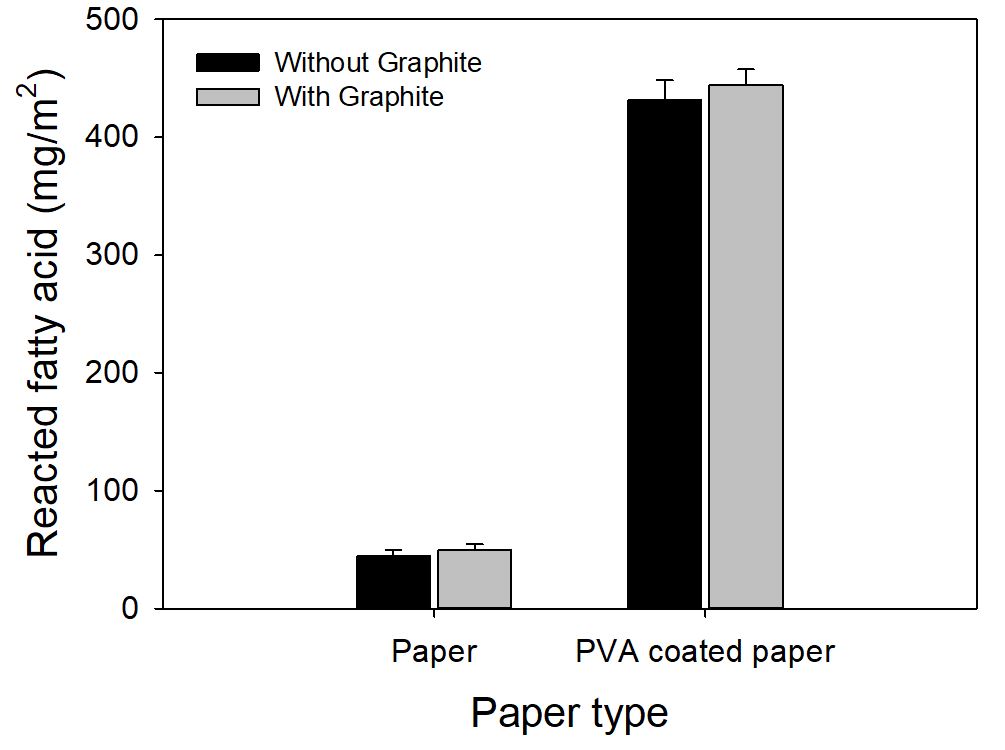

티슈 원지와 PVA 코팅지를 표면 열전도율인 높은 흑연 가열판으로 가열 압착 기상 그라프트 처리한 뒤, GC 분석을 통해 그라프트된 지방산 함량을 측정한 결과를 Fig. 9에 나타내었다. 티슈 원지는 흑연 가열판을 사용했을 때 염화팔미토일의 반응량이 45 mg/m2에서 50 mg/m2로 그 차이가 미미하였으며. PVA 코팅지의 경우에도 흑연 가열판을 사용하여 기상 그라프트 처리했을 때의 염화팔미토일의 반응 효율은 크게 개선되지 않았다. 이는 흑연 시트가 이방성을 가지는 것에 기인한 결과로 판단된다. 흑연 시트는 이방성을 가지는 이차원 소재로 수평 방향의 열전도율은 높은 편이나, 수직 방향의 열전도율은 10배 이상 낮은 편으로 두께가 증가할수록 열전도율은 감소한다.19,20,21) 즉, 핫 프레스의 열이 흑연 시트의 수직 방향을 통해 종이에 전달될 때 종이 표면으로 열이 충분히 전달되지 않아 기상 그라프트 처리 효율이 개선되지 못한 것으로 판단된다.

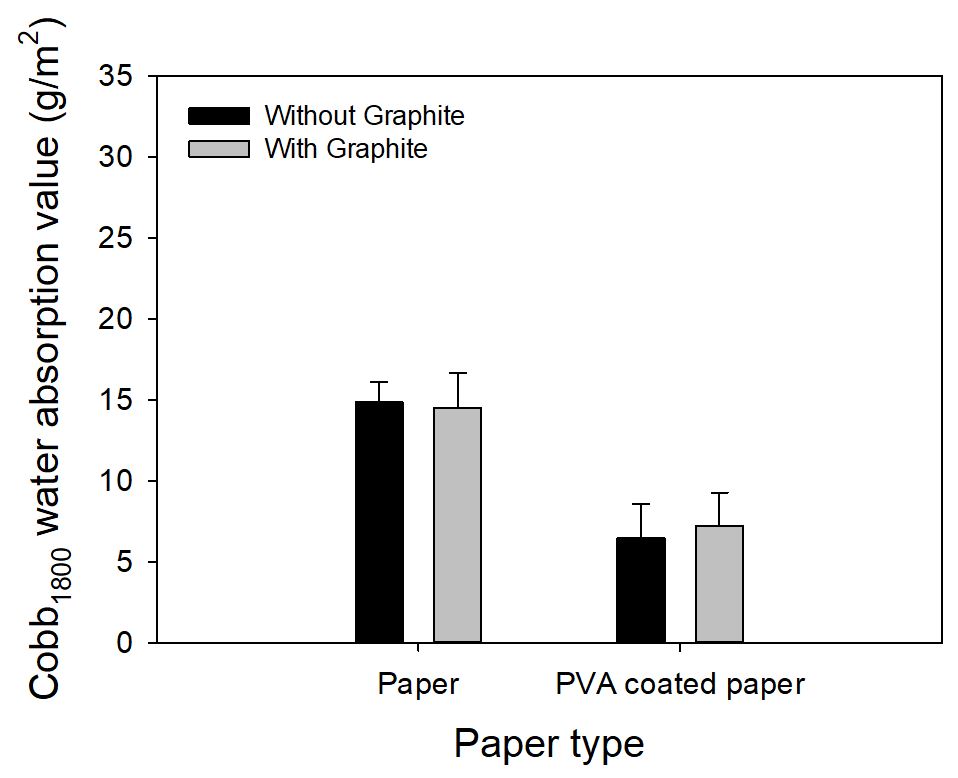

3.3.2 내수성 분석 결과

흑연 가열판 사용 여부에 따라 가열 압착 기상 그라프트 처리한 뒤, 내수성을 평가하여 Fig. 10에 나타내었다. 그 결과 3.3.1항의 그라프팅된 지방산 함량의 결과에 일치하여 티슈 원지와 PVA 코팅지 모두 흑연 가열판 사용 여부에 따른 내수성의 차이가 거의 없는 것을 확인하였다. 이는 앞에서도 언급한 바와 같이 흑연 시트의 이방성에 의해 수직 방향으로의 열전도도가 그리 높지 않은 것에 기인한 결과로 판단된다.

4. 결 론

본 연구에서는 천연펄프 종이(티슈 원지) 및 PVA 코팅지를 가열 압착 방식으로 기상 그라프트 처리할 때, 염화팔미토일 가스의 소산 지연 및 열전도율이 다른 가열 압착판의 사용 유무가 염화팔미토일의 소수화 반응 효율에 미치는 영향을 알아보고자 하였다.

티슈 원지를 반응 온도에 따라 기상 그라프트 처리한 결과 반응 온도가 높을수록 염화팔미토일의 반응량이 증가하는 것을 확인하였다. 이것은 고온일수록 염화팔미토일과 수산기의 에스터화 반응이 활발히 일어났기 때문으로 해석된다. 그러나 반응시간을 6초에서 50초로 늘렸을 때의 염화팔미토일의 반응량에 큰 차이가 없었다. 이는 염화지방산 가스가 비교적 짧은 시간 내에 소산되어 발생한 결과로 판단된다. 염화지방산의 소산을 지연하기 위해 반응온도를 낮추고 반응시간을 증가시켰을 경우에도 염화팔미토일의 반응량에는 차이가 없었는데, 이는 가열 압착판의 온도가 낮은 경우 기상 그라프트 반응에 기여하는 기화된 염화 지방산의 농도가 낮아지고, 종이 시편의 에스터화에 필요한 충분한 열에너지가 전달되지 못했기 때문이라 판단된다.

구리 가열판을 사용하여 PVA 코팅지를 가열 압착 기상 그라프트 처리하면 오히려 염화팔미토일의 반응량이 감소하였다. 이는 수산기와 염화팔미토일의 에스터화 반응 중에 발생하는 염화수소가 구리와 반응하여 열전도율이 낮은 염화제이구리(CuCl2)로 변화되었기 때문이라고 판단된다. 따라서 구리와 같이 염화수소와의 반응성이 큰 소재는 기상 그라프트 반응 효율을 개선하기에 적합하지 않은 것으로 판단된다.

흑연 가열판을 사용하여 원지를 염화팔미토일로 기상 그라프트 처리했을 때는 핫프레스의 소재인 산화알루미늄을 가열판으로 사용한 경우에 비해 염화팔미토일의 반응량이 소폭 상승했지만, 그 차이가 미미했다. 이는 흑연 시트의 이방성에 기인한 결과로 흑연 시트의 수평면에 대한 열전도율은 산화알루미늄 가열판에 비해 높은 편이지만 수직 방향으로의 열전도도율에는 거의 차이가 나지 않기 때문이라 판단된다.